|

|

|

|

|

|

Les ouvriers de

Saint-Nazaire ou la Double vie

26 octobre 2019

Ouvriers de l'Ouest- II |

|

|

|

1° Edition 1991 JR Lersco,

GIRI,- CNRS, titre les

ouvriers nazairiens ou la double

vie, in Ecomusée de

Saint-Nazaire, Saint-Nazaire et

la construction

navale. Réédition 2006, site

sociologie-cultures Actualisé,

exclusivement pour la partie

actuelle, depuis 2008 au fil de

l'histoire présente. Dernière

intervention 26 JANVIER 2015

-Edition web depuis 2006-2009 |

|

|

www.lestamp.com/livre.ouvriers.de.l.ouest.jacky.reault.l.ouest.bouge.t.il.htm

POUR LIRE, SELECTIONNER si

nécessaire LES PASSAGES EN

BRILLANCE Variantes pour plus

de confort de lecture,

1°) sur ce site, Cliquer

ici ou 2°) réduite

à l'article sur le très

substantiel site référentiel du

LESTAMP par Jacky REAULT

1991 alors directeur du GIRI

CNRS Lersco 1971-1995, Giri

1984-1994, Lestamp ea Université

de Nantes 1995-2004, Lestamp

depuis 2004, Habiter-Pips UPJV

2008-2012 |

|

|

|

|

|

Jacky Réault Janvier 2015 |

|

|

|

|

Dernières

publications de Jacky

Réault co-fondateur du

Lersco Laboratoire

d'Etudes et de

Recherches Sociologiques

de la Classe Ouvrière

(1971), il a le premier

formulé la

conceptualisation des

"mondes ouvriers"

alternative à la

"classe" dans l'édition

du Colloque (1992)

Crises et Métamorphoses

ouvrières l'Harmattan

1995), que l'Encyclopedia

Universalis emprunte

sans citer ni redouter

l'anachronisme ; Il a

inscrit sur ce site en

2007 un autre article de

référence, "Les ouvriers

de la classe au

peuple", actualisé les

années suivantes...

Cliquer ici |

|

|

|

|

|

|

GILETS JAUNES FEVRIER

2019 |

|

|

LE SECTARISME DELETERE DES

"ZADISTES" DEBARQUE A

SAINT-NAZAIRE |

|

|

|

"Politique et pouvoir : c’est

Dallas chez les Gilets jaunes de

Saint-Nazaire" Emprunté à Breizh-info.com

16/02/2019

06:13 |

|

|

Après Saint-Brieuc et Dinan où

les référents élus des Gilets

jaunes ont été débarqués par

leurs troupes il y a quinze

jours, c’est maintenant

Saint-Nazaire qui connaît des

tensions entre Gilets jaunes. Un

homme a été molesté sur un

rond-point occupé. Au cœur du

problème : non un « différent

amoureux », comme l’ont trop

vite avancé des médias locaux,

mais des enjeux politiques et de

pouvoir.

Un communiqué de

la Maison du Peuple retrace un

incident survenu le 11 février :

« Dans la nuit du lundi 11

février, des faits d’une extrême

gravité se sont déroulés au sein

du mouvement des gilets jaunes

du bassin nazairien… Une femme

malheureusement bien connue du

mouvement est entrée dans la

cabane de l’Air Bleu,

accompagnée de 2 hommes de main,

de forte carrure appelés pour

l’occasion ainsi que de 2 autres

personnes. C’est dans le cadre

chaleureux et familial de la

cabane de l’Air Bleu, que ces

individus se sont rués par

surprise sur l’un des gilets

jaunes présents, l’ont traîné au

sol, et l’ont roué de coups. Les

personnes qui ont tenté de

s’interposer se sont vues elles

aussi molestées. Les victimes

cumulent aujourd’hui plus d’une

dizaine de jours d’ITT ».

Au coeur du problème, non un

« différent amoureux » comme l’a

vite avancé la presse locale,

mais des enjeux réels de

politiques et de pouvoir. « Les

gilets jaunes de Saint-Nazaire

sont divisés en trois groupes –

la maison du peuple, de tendance

plutôt zadiste, proche de ceux

qui ont été récemment arrêtés

pour séquestration et violences

en réunion – qui ont signé avec

la Préfecture et ont des projets

agricoles, les Gilets jaunes de

Philippe Kerloch, qui sont en

association et sont proches de

la CGT, et ceux des

ronds-points, plus proches de la

base – des ouvriers et artisans

nettement moins politisés et

s’ils le sont, moins à gauche »,

nous explique un Gilet jaune

mobilisé depuis le 17 novembre à

Saint-Nazaire.

« En réalité, si la Maison du

Peuple est très visible et

qu’elle parle au nom des Gilets

jaunes nazairiens, elle ne

représente rien qu’elle même.

Certains de ses occupants sont

sur les ronds-points, ils

contrôlent celui de Trignac

qu’ils n’occupent pas du reste,

et ça se passe de plus en plus

mal tant avec les Gilets jaunes

de base qu’avec ceux de Philippe

Kerloch ». La Maison du Peuple a

du reste annoncé ce samedi à

partir de 8 heures la

construction d’une nouvelle

cabane.

Au sein de la Maison du Peuple,

la situation s’est aussi tendue

ces dernières semaines : « on a

vu apparaître des commissaires

politiques, qui décident qui a

le droit de cité et qui peut

parler, qui traquent les fachos

dans toutes les paroles, qui

décident en petit comité des

actions. Très proches du

mouvement zadiste, ils sont

allés à Commercy [à l’assemblée

des assemblées], un événement

aussi très proche des zadistes,

et ont annoncé qu’ils

organisaient la seconde édition.

Moyennant quoi il y a de moins

en moins de monde à la maison du

Peuple ».

Bien qu’ils squattent un

bâtiment, les pouvoirs publics

semblent vouloir attendre que le

mouvement meure de lui-même

plutôt que de les expulser au

risque de les

requinquer. Pendant ce temps

les relations continuent de se

tendre entre la Maison du Peuple

et la CGT, mais aussi entre la

maison du Peuple et diverses

personnes qui essaient

d’accaparer le pouvoir… ou en

ont tout simplement marre que

l’on parle en leur nom et à leur

place.

« Les Gilets jaunes étaient un

mouvement contre le poids de

l’impôt, pour qu’on écoute les

volontés du peuple et pour

libérer les citoyens. Résultat

on se retrouve avec un grand

débat inutile qui va déboucher

sur des hausses d’impôts, et des

commissaires politiques qui

décident tout à notre place et

préfèrent la violence inutile en

manif à l’action réelle pour le

peuple », constate un Gilet

jaune nazairien. « Ils

voudraient tuer le mouvement ou

désespérer les gens qu’ils ne

s’y prendraient pas mieux, car

les causes du mécontentement

sont intactes ».

Breizh-info.com, 2019,

dépêches libres de copie et de

diffusion sous réserve de

mention et de lien vers la

source d’origine

|

|

|

|

|

|

LES VOEUX DU LESTAMP

POUR 2019 |

|

|

|

|

Guillaume Budé par Jean

Clouet, extraction des mains

JR janvier 2019 |

|

|

|

|

|

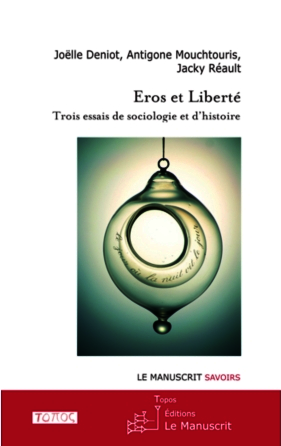

EROS ET LIBERTE |

Trois essais de sociologie et

d'histoire.

Paris Le Manuscrit 2014 avec J

Deniot... Cliquer sur les

images |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A Nantes à l'Université de 1968

à 2008, De Nicos Poulantzsas à

Cornelius Castoriadis, deux

ponctuations grecques grecques

d'un itinéraire sociologique en

France à Nantes (1968-2009). in

A Mouchtouris, P Christias, Actualité

de la pensée grecque. Paris Le

Manuscrit 2014 |

|

|

|

|

|

Pourquoi Saint-Nazaire

s’en sort bien malgré la crise ? |

|

|

|

Thierry

HAMEAU Ouest-France –Commentaire

(édité) de Jacky REAULT. Modifié

le 11/09/2017 à 12:36 | Publié

le 11/09/2017 à 07:44 - 1

|

|

|

|

|

Symbole du dynamisme observé

sur le territoire, la jeune

usine de générateurs d’éoliennes

(General Electric) Ouest-France

|

|

|

|

|

|

Thierry HAMEAU

Ouest-France |

|

|

Adossé à Nantes, Saint-Nazaire

est le seul bassin industriel

français en vraie croissance

depuis la crise. Que signifie

l’économie bleue ? Quels sont

les atouts nazairiens ? Un débat

tente de répondre à ces

questions mardi 12 septembre.

« Saint-Nazaire avec

Nantes, c’est l’économie

maritime la plus dynamique de

France, estime Paul Tourret, de

l’Institut supérieur d’économie

maritime Nantes

Saint-Nazaire. On a un port

ouvert sur le monde, un gros

constructeur naval, une filière

des énergies marines (éoliennes)

en plein développement. J’ai

calculé, cela représente

9 000 emplois directs. »10 % de

l’économie bleue en France !

Pourquoi cette santé ? « Le

fondement historique de

Saint-Nazaire, c’est le port et

la construction navale qui sont

arrivés en 1857. Un ADN que le

territoire a toujours su

entretenir. »

|

|

|

|

|

|

Clé à molette et matière

grise |

|

|

Ici, avec Nantes à côté, on

préserve la compétence à la fois

des cols bleus et des cols

blancs :« C’est l’équilibre

entre la clé à molette et la

matière grise », poursuit

l’intervenant de la soirée de

demain sur la croissance bleue.

Certains grands acteurs ont

conscience de cette force du

territoire, mais pas

tous : « Alstom, qui avait

quitté Saint-Nazaire il y a

quelques années, a choisi d’y

revenir pour les EMR. Ce n’est

pas un hasard. » Airbus passe

par le port de Saint-Nazaire

pour ses solutions logistiques.

Autre atout : la

réactivité et la capacité

d’innovation. « L’économie bleue

promet du futur si on est

capable de s’interroger en

permanence. Saint-Nazaire, c’est

100 % d’international et de

compétition. » Le chantier naval

a su développer le concept

d’usine intelligente. Avec les

collectivités locales, un

quartier du port est aussi en

pleine transformation pour

répondre aux besoins des

industriels.

« Nous

sommes un territoire

naturellement fort, mais

pourtant pas assez reconnu au

niveau national, nuance Paul

Tourret. Vu de Paris,

Saint-Nazaire est une première

zone de construction navale, en

restant une seconde zone

portuaire. » Un sujet sur lequel

il faut travailler. « Le Havre

s’est développé avec les

entreprises installées le long

de la Seine, même chose pour

Marseille et le Rhône. »

L’arrière-pays économique de

Nantes Saint-Nazaire ne

travaille pas encore assez avec

son port. Mais ça change peu à

peu. Le terminal roulier (qui

accueille tout ce qui roule)

s’est développé et subit une

vraie montée en puissance.

D’autres quais ont été rallongés

pour accueillir de plus grands

navires. « Ce qui manque

aujourd’hui, c’est peut-être de

grands entrepôts logistiques et

portuaires. À Marseille, ça

représente 5 000 emplois, et

peut-être 3 000 au Havre. » |

|

|

|

|

|

Commentaires

Jacky.reault 11/09/2017 - 18:03

|

|

|

Seuls ceux qui ne veulent pas

comprendre que la transmission,

(malgré l'incurie ou la

malveillance des politiques

accompagnant la

désindustrialisation) d'une

véritable culture industrielle

polytechnique constitue le seul

atout de survie dans

l'euro-mondialisation, peuvent

être étonnés de cet apparent

miracle nazairien, par ailleurs

multiplié par la valorisation

(si mal aimée également des

post-politiques), du trésor du

potentiel marin de la France.

Ici ce sont les

salariés, ouvriers techniciens

et ingénieurs, qui, malgré, les

sirènes nanto-estuariennes de

"culture" d'Etat et de tourisme,

ont maintenu cette ultime île

des Trente Glorieuses dans notre

pays. à laquelle tous les

candidats présidentiels se

croient encore obligés de faire

signe en passant. Cependant, il

serait un plus conséquent, du

point de vue de la vérité, de ne

pas oublier que toute cette

maintenance historique résistant

à l'euro-mondialisation, et à la

désouverainisation de la France,

reste précaire et peut basculer

si ce qui reste d'Etat-nation

finit par s'incliner sur

l'exigence de mise en

concurrence bruxelloise.

En clair, si l'Etat accepte

de brader la souveraineté sur la

compétence et la technicité de

niveau mondial. En l'occurrence,

c'est (provisoirement) en Italie

que se joue le sort de toutes

ces belles perspectives, et

peut-être celui d'un dernier

espoir de sauvegarde des bases

économiques de la France, si ce

dernier maillon à la fois

symbolique et si réel, venait à

céder. Bref un appel à la plus

extrême vigilance doit

accompagner cet optimisme par

trop unilatéral quoique dans

l'instant, mais dans l'instant

seul, justifié (Lestamp).. 1°) |

|

|

|

|

|

A Propos de |

|

|

|

Les ouvriers de Saint-Nazaire ou

la double vie - Ouvriers de

l'Ouest -2 Workers of

Saint-Nazaire in France or a

double life West or

France'Workers |

|

|

|

De l'ex classe ouvrière à

l'histoire et sociologie de la

prolétarisation

(achevée/inachevée), de la

déprolétarisation et des

acculturations populaires dans

un milieu historique localisé,

l'aire d'emploi nazairienne dans

la Basse Loire

Nantes-Saint-Nazaire au sein

des sociétés de l'ouest

français. Ce concept

Siegfriedien a été ré-élaboré

par Jacky Réault et donné comme

cadre à son premier grand texte

publié, resté seul en son genre,

une sociologie spatialisée des

mobilisations ouvrières tant

privatives que collectives,,

dans l'Ouest de la

Contre-révolution, devenu celui

de l'accumulation primitive

continue (Claude Meillassoux) du

capital lors des Trente

Glorieuses. Jacky

Réault Ouvriers de l'Ouest, In

ATP CNRS, L'Ouest bouge-t-il ?

... Nantes A Vivant, 1983 Cliquer

ici |

|

|

Article de référence sur le

relatif temps long y compris

actuel nazairien, français et

mondial, depuis sa première

édition papier en 1991,

épuisée, "Les ouvriers

nazairiens ou la double vie"

est depuis en réédition revue

et complétée en 2006 sur www.sociologie-cultures.com , tant

sur les notes documentaires que

sur les transformations des

luttes sociales, le

néo-municipalisme et

l'intégration à l'estuaire

culturel et politique d'une

féodalisation centrée sur Nantes

via l'estuaire de son aire

d'hégémonie rampante sous le

pouvoir socialiste.

Il

doit être lu dans le fil

d'Ouvriers de l'Ouest, la

première et plus vaste synthèse

régionale sur la pluralité des

milieux ouvriers dans l'espace

français, accueilli par Pierre

Naville qui y voit l'amorce

d'une étude "en réseau"

reléguant les entités

désubstantialisées, notamment

l'usine et de fait la "classe".

Il a été été intégré dans les

grands ouvrages devenus

"classiques", de Bernard Kayser.

La Renaissance

rurale, Michel

Phliponneau in Yves

Lacoste, Géopolitique des

régions françaises, Gérard

Noiriel, Les ouvriers dans la

société française, voire, plus

allusivement, voire plus

allusivement, Bernadette

Bucher, Descendants de Chouans

Histoire et culture populaire

dans la Vendée contemporaine, et

très explicitement dans la

sociologie politique des

Briérons de Julian Mishi.

Ouvriers de l'Ouest, seule

mention régionale de référence

dans l'article canonique

de Michel Verret, Regard sur

l'histoire de la sociologie

ouvrière française, Politix n°

13 1990. réédité par Persée est

utilisé et référé, (sinon admis

dans sa critique d'un concept de

classe réduit aux rapports de

production), dans les trois

livres classiques du fondateur

du Lersco, autour de l'Ouvrier

français comme dans son

recueil Chevilles ouvrières.

Une actualisation

permanente de Les ouvriers

nazairiens ou la double

vie (Ecomusée de

Saint-Nazaire, Saint-Nazaire et

la construction navale. 1991)-

Réédité en l'état en 2006 sur ce

site et périodiquement

actualisé. Voir, par exemple, la

note [1] et

la note [50]

...et sur Nantes, pour lire

aussi de J Réault, Nantes,

l'excès la ville un essai

d'identification,

Cliquer ici News actualisées

au 12 avril 2014, lire in fine. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les ouvriers

de

Saint-Nazaire

ou

la double vie

|

|

|

|

|

L'Histoire

ouvrière nazairienne pourquoi ne

pas la lire hégélienne ? |

|

|

[1] (mars 2014) N'y aurait-il

qu'un Napoléon à cheval qui

fascina le philosophe allemand

d'une raison historique quasi

divinisée, pour incarner ici ou

là l'esprit sinon du monde pour

le moins de peuples divers ? De

la "politique du peuple" dans

une de ses grandes patries

universelles, la France, la

geste nazairienne fut en

certains moments (1955) la

vibrante métonymie et demeure en

2013 encore vivante et

normative, toujours bien offerte

à une lecture réflexive et même

pour tous, visible, sous réserve

qu'on ne l'affuble pas des

attributs d'identification

idéologique des âges révolus et

des novlangs d'artifice de

représentants post-politiques

survivants et soumis au mauvais

"temps du monde".

Cette

histoire manifeste en France une

des rares forces sociales en

milieu historiques concret, en

réserve peut-être de l'histoire

nationale comme elle le fut

pendant les Trente Glorieuses,

par la quelle on peut dire que

notre société malade de

l'euro-mondialisation, garde

encore aux yeux du monde, des

flambeaux non éteints des

producteurs directs encore

sujets de l'histoire, en tout

cas de la leur et, de facto, de

la notre, si résistant à

l'identité négative active de

nos représentants depuis 1984,

le peuple de France parvient à

rester dans l'histoire. JR 24

mars 2014]

[1991] A chaque grand moment,

chaque marée

d’industrialisation, domine

l’esprit d’un des trois peuples

ouvriers qui la constituent, se

référant en frontières mouvantes

à deux grands blocs culturels

sous l’égide arbitrale d’un

centre autoritaire personnalisé,

la magistrature singulière du

maire de Saint-Nazaire entre

coutume et institution. La

survie culturelle de chaque

peuple alors que son moment de

scène historique est passé,

leurs conjonctions en

mobilisations unitaires ou

polarisées, constituent sur

fond territorial d’intense

insularité mentale, la

spécificité nazairienne. Son

milieu intelligible n’est pas la

ville qui en constitue la scène

mais un pays invisible manifesté

en gestes épiques dans

l'après-guerre, que résume la

conquête d'une toison d'or en

été 1955, découvert

statistiquement en 1967 comme

aire d’emploi, au tournant

récessif des Trente Glorieuses

engendrant la mondialisation.

L'espace temps du

Saint-Nazaire d'aujourd'hui,

plus agrippé que jamais à ce que

les soumis du consensus de 1984

laissent subsister de République

française, est celui de la

grande crise explosée à

l'automne 2008, celle du

recentrage du monde, de la

désouverainisation des peuples

par les financiers et l'appareil

européen, du retour violent de

la prolétarisation de par la

cruauté sociale de la

normalisation Verte, vecteur

cynique de l'expropriation

tendancielle, de la propriété

populaire.

Plus que

jamais les peuples ouvriers de

Saint-Nazaire types vivants de

la prolétarisation sans fin

recommencée qu'engendre

désormais dans la pire

brutalité, la mondialisation,

offrent le prisme idéal pour

décrypter, et toujours avec ce

concept que nous avons promu

depuis 1977, le devenir des

sociétés humaines considérées

(ce qui ne les épuise évidemment

pas) sous l'angle de "Sociétés

de la mondialisation", J.

Deniot, J. Réault, LCA

Performance Paris 2007.

Jacky Réault 1991, revu 6

janvier 2011 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Première édition Ecomusée de

Saint-Nazaire1991 épuisée |

|

|

|

|

|

Penser les ouvriers nazairiens

exclut d’entrée de penser

simple ; nous n’offrirons ici

aucune munition pour aucun camp

! Trop d’idées toutes faites

trop d’histoires de convention

très contrôlées assaillent, trop

de mémoires heureusement

communes, plurielles mais

surtout vivantes : ni 1984,

scission de la gauche et de la

nation de 1789 ni 1991 implosion

ici indolore de l'URSS, ni 1992,

asservissement à

l'artefact-Europe, ni 2005 sa

reprise démocratique aussitôt

trahie ne sont ici fin de le

l'histoire ! Et d'ailleurs la

suite des Sept boules de cristal

n'est-elle pas Le temple du

soleil ? Octobre 2016, Hergé via

Ouest-France... Inépuisables

...

Certes c’est par la

ville site de ses géants

chantiers[2a] qu’on les nomme ;

elle fut leur seule "scène

nationale", leur matrice

unificatrice. C’est dans ses

rues qu’affluent et dans ses

places que se concentrent,

visiblement et cycliquement, les

multitudes ouvrières qu’attirent

encore en 2009, ( quand se rue

au galop le fléau prédateur de

la crise des crise), ses doubles

chantiers de l’air, de l’eau...

Celui du feu de la forge est

mort à Trignac en janvier 1932

mais il engendra ce feu humain

qui brule encore «marche (dite)

de la faim » des ouvriers

nazairiens qui, le 23 janvier

1933[2b], atteint sans

gagner, Nantes, - vu d'ici,

trop ou trop peu "chef"-lieu de

cette pourtant si populaire

république des départements de

1789. Ne fallut-il pas six mois

pour qu'arrive la commande d'un

nouveau navire.

Et tant

qu'il y aura une république

française un tant soi peu

souveraine un nouveau navire

viendra encore. La crise en

cours sera de ce point de vue le

moment de vérité. Régulièrement

Nicolas Sarkozy soi-même croit

devoir venir y réaffirmer

l'antique contrat. C’est dans la

ville que siègent, longtemps et

encore temple de la République,

la Mairie arbitrale, la Bourse

du Travail, les Unions Locales,

centres de conquête de l’aire et

un, -devenu si improbable en

2008- encore Centre de culture

populaire toujours géré par des

militants syndicalistes que

la dite Deuxième gauche n'a pu

libéraliser ?.Certes il fallut

deux générations pour que le

tissu urbain reconstruit à la

soviétique et tournant le dos à

la mer retrouve quelque peu une

vie urbaine charnelle et dense

quoique les cafés populaires

aient en grande partie laissé

place aux espaces neutralisés et

musicalement mondialisés de la

moyenne jeunesse urbaine.

C’est là cependant qu’une

monadique mais encore classe

ouvrière, comme séparée d'une

société qui l'a reléguée au

musée social, ordinairement

virtuelle hors l’usine ou le

chantier, se donne brusquement à

voir en immenses messes

unitaires de rue, - réassurance

rituelle face à l’Etat, au

patron à l’hydre des

sous-traitants, à la

mondialisation - ; mais elle

sait encore s’y ranger aussi en

ordre de batailles, épopées de

rue et d’usines où excellent

(aient ?) des multitudes

viriles : Culture de fierté et

de force chez les hommes

assemblés dans cet Ouest de la

dispersion bocagère : précieuse

survivance ! C’est par

définition la ville-commune,

peut-être pourrait-on dire la

commune ville, espace du

rassemblement comme le fut si

longtemps l'Eglise, pour la

dispersion bocagère des hameaux

de l'ouest (Ch. Tilly, The

Vendée), qui permit

l’institution de cette fonction

municipaliste, sans doute

d'abord plus corporatiste que

tribunitienne, du maire-notable

populaire du temps du

bordereau[3a] et peut-être

encore par réminiscence sourde,

de la mairie mutante

d’aujourd’hui, fascinée par

Nantes, la dépopularisée[3b].

Mais la mairie

s'abolirait-elle dans

l'estuaire cultureux d'une

agglomération néo-féodale

"européenne", que l'espace de la

ville resterait, les jours de

manifestation, le propre des

peuples de l'aire. Le propre

c'est, ici comme partout où

subsiste, (à l'encontre d'un

nomadisme de grands

urbains mondialisés), le lien

de collectifs travailleurs, de

groupes domestiques et lignagers

et de territoires, pour

des politiques du peuple ( R.

Dupuy), voire pour cette

étonnante et multiséculaire

culture historique de

la rébellion française (J.

Nicolas), une victoire du lieu

sur le temps (Michel de Certeau,

cité par J Deniot&J Réault,

Préface à Espaces, temps et

territoires. Lestamp-Edition

Nantes mai 2010.)

C’est

pourtant de plus large que de

cette ville très moyenne mais

jamais médiocre que l’on va

parler ici et que résume

joliment un vocable identifiant

emprunté à l’espace on l’on

battait le blé,* l’aire. L'aire

de la force féconde dénotant

l'aigle autant que le blé, et

non le bassin (de vie d'emploi)

dont on suit la pente vers le

bas, formule qui l'a emporté en

un temps où la culture est

plutôt hantée par Big Mother (M

Schneider). Le syntagme aire

d’emploi est né d’un temps

historiquement unique (l’apogée

des Trente Glorieuses) où le

travailleur libre[4] se sait

encore par définition

« précaire » ce qui n'est pas

forcément triste, c'est

l'attribut ambivalent du

salariat, mais il se sait

peut-être plus encore

ici empaysé (J R 2004).

Il éprouve donc

contradictoirement que sa

liberté est l’unité tenue de

tout un complexe de

déterminations à la fois

organiques et séparées. La

première est évidemment le

salariat même, son fragile lien

(d’emploi) y compris sa capacité

de le délier lui même en

licenciant son patron, en détail

les jours de grève ou en gros

quand joue dans le haut des

cycles Kondratieff, et à son

avantage, la tension du marché

du travail. La seconde est la

paradoxale garantie d'un Etat à

la fois combattu (l'anarchisme

de l’ambivalent « bocage

mental » de l'ouest) et toujours

sollicité pour civiliser les

contrats léonins par un plus ou

moins quasi-droit. La troisième,

irréductible à l’idéologie

marxiste ( sauf à y introduire

l'anthropologie braudélienne de

Claude Meillassoux), est

l'assurance palpable, quand il

le peut, d'un patrimoine

familial et lignager sauvegardé

ou reconquis dans des

emboitements de territoires qui

font pays.

Le

"prolétaire" aussi réel qu’

inachevable a beaucoup de

patries contrairement à son

congénère idéel du Manifeste

communiste. Tout cela fait

beaucoup de réels mêlés pour les

manuels prémâchés d'une pseudo

Science Economique et Sociale.

Cette dense réalité là est

décidément insupportable et

globalement hors d'atteinte même

d'une authentique sociologie

devenue disciplinaire et

"undercontrol" de quelques clans

au savoir achevé.

Les travailleurs libres d'ici

pratiquent sans fin ces

contradictions qui sont la

dynamique même de leur vie et du

rapport de leur vie à leur

travail. Pas étonnant qu’ils se

divisent en plusieurs pensées et

qu’il se divisent eux-mêmes et

parfois contre eux mêmes, pour

ne se retrouver que dans

d’exceptionnelles mais si

puissantes retrouvailles

collectives !

Ce n’est

pas la ville qui les a seule

engendrés par quelque

parthénogénèse mais ces pays si

divers entre terre mer et

fleuve, Presqu’île guérandaise,

Pays de Retz, confins de Nantes

aux bords du sillon de

Bretagne ; c’est de là que sourd

(ent) la vie (les vies) diverse

(s) qui les ont modelés. La

ville-scène-de-jour, ne les

connaît que comme un vaste chœur

qui ne serait même plus la

métonymie du démos mais sa seule

réalisation cyclique et

rituelle, d’où la tentation

d’insularité mentale que cultive

encore la forte sous-culture,

aristocratique, celle-là, de

l'anarcho-syndicalisme en ses

métamorphoses contemporaines. Et

pourtant, si la « ville

ouvrière », « la capitale (avec

Nantes alors) de la contestation

sociale », fut promue scène

nationale des luttes sociales

des années 50 et 70

n’est-ce pourtant pas surtout

par la geste fondatrice (1955)

de bataillons juvéniles en vies

et solidarités villageoises

encore vivantes[5], les soudeurs

ruraux, arrivés de la dernière

pluie.

Les ouvriers

nazairiens d’aujourd’hui

toujours nombreux - tout l'Ouest

de "l'accumulation primitive

continue" (Meillassoux 1975) a

vu croître le nombre d'ouvriers

du temps même de la

mondialisation - baignant

toujours, fait exceptionnel en

France à cette échelle, dans

leurs propres traditions et

cultivant leurs propres

mémoires. Ils travaillent et

surtout vivent plus que jamais

dans la dispersion, entre

Pontchâteau, Donges et Paimbœuf.

Moins urbains par le travail,

ils habitent toujours moins la

ville même mais toujours plus

ses périphéries.

D’origine Saint-Nazaire est

habituée à mourir un peu chaque

soir, mais désormais, à l’ère de

la mondialisation, et comme

toutes les autres, la ville tend

toujours plus à refouler ses

peuples hors ses murs à

l'instar des media qui les

refoulent dans le néant et des

oligarchies continentales et

mondiales qui prétendent les

abolir comme mode, avec leurs

femmes "employées" du peuple

social et comme producteurs

directs de biens et services,

noyau dur avec les paysans et

les artisans, d'une nation

souveraine. Au moins

Saint-Nazaire-ville si enracinée

dans un bout du monde si

matériellement présent de mer de

fleuve et de roc, restée

industrielle et ouvrière,

échappe encore à l’insupportable

arrogance des

bobos[6] déterritorialisés qui

se sont appropriés les capitales

y compris celle des Pays de

Loire[7], même si les derniers

infléchissements de la mairie

donnent l’impression d’un

affadissement d’une imitation de

l’exemple nantais qui tendrait à

ne plus proposer

d’identification collective que

celle très déréalisée que se

donnent partout les hauteurs

des "classes culturelles" (E.

Todd,

L'illusion

économique, PUF 1997) qui

restent maîtresses des centres

villes. A Saint-Nazaire l’heure

est cependant loin d’être venue

où la vie publique et les

respirations de l'imaginaire,

pourraient ignorer qu’elles

doivent toujours compter avec

les « politiques de

peuples »[8a] toujours latentes

et prêtes à resurgir parmi ces

derniers créateurs d'univers que

sont les constructeurs de

maisons de bateaux et d'avions.

Dans les moments de crise

intense, telle celle qu'a

engendré le carnage de la

passerelle du Queen Mary II le

15 novembre 2003, par l'unité et

la coloration de l'émotion qui

entoure les gens de la navale,

c'est empiriquement un bloc

populaire, social et sociétal

(accrochant au noyau travailleur

les valeurs communes) qui

s'affirme, comme d'ailleurs

quand revient la très grande

crise et l'extrême péril en

janvier et mars 2009[8b].

Capitale de cette aire salariée

ouvrière et rurale,

Saint-Nazaire ne deviendra pas

si facilement cette

Saint-Nazaire sur mer, ilot

"branché" de l'archipel d'un

déclinant mais prédateur Etat

culturel asservi à l'idéologie

de la mondialisation.

La navale au cœur

|

|

|

La Navale nazairienne, cette

industrie par excellence, celle

qui engendre le seul monde

complet autosuffisant à

l'exception de la planète, le

navire, et que célébrait

l'ouvrage aussi immédiatement

référentiel que vite enterré par

les notables - Saint-Nazaire et

la construction navale- où

s'inscrit à son origine cet

essai, symboliserait leur

unité ? Mais quelle assemblée de

peuples désassortis que le soir

disperse entre Vilaine et Vendée

au delà des deux ponts si beaux

et qui enjambent si large qu’on

est, les ayant franchis, dans

des au-delà qu’aucune annexion

ne menace, construits qu’ils

sont entre mythe et histoire

dans l’imaginaire[9]!

Quelle armée ouvrière fut plus

divisée contre elle-même,

inégalitaire, si peu citadine,

quoiqu'elle ait fait récemment,

et ceci contradictoirement aussi

grâce à son ambivalent dernier

maire, d'évidents progrès :

L’usine de la ville, celle des

producteurs citadins désormais

si intriqués de l’économie du

savoir, ingénieurs techniciens

ouvriers, c’est l’aviation,

l’actuelle Airbus industrie

avatar provisoire de la

virtuelle Europe[10], mais si

enracinée aussi dans la ville,

le territoire et l’État

français. Reste que si les

effectifs de la Navale fondent

lentement, ni le pétrole ni la

chimie ou même l’Aérospatiale ne

modèlent toujours en 2008 aussi

large territoire de vie quand le

travailleur rentre chez lui.

Le salarié modal résiste à

la lénifiante et confuse

"tertiarisation", prêt à penser

globalisant des manuels

scolaires ; il reste ouvrier,

et l’ouvrier modal est toujours

le « métallo » masculin qualifié

quoique toujours plus imprégné

de sciences et de

techniques[11a]. Penhoët ! Le

sanctuaire du métallo est

peut-être encore le Chantier

naval si fortement nommé par le

sonore vocable breton intégré

dans ce tissu vivant, borderline

entre la terre et l’eau, de la

métallurgie d’après Vulcain,

celle des constructeurs de

mondes. Penhoët est encore le

sujet historique flamboyant de

1932, 1936, 1955, 1967, etc. ,

où travaillent soixante pour

cent encore de cette improbable

classe-ouvrière-cyclique

anachronique et contemporaine,

si intense dans ses brusques et

aléatoires renaissances quand

elle se manifeste apparemment à

contre histoire et se fait, ce

faisant, de temps en temps,

l’histoire même.[11b].

Pas plus que la forme de la

ville ni même la forme utérine

où naissent les navires, le seul

travail ouvrier ne résume les

vies ouvrières séparées et

communautaires, les vraies vies

qui intègrent ce travail à leurs

propres fins, dessinant des

territoires variés. L’expression

moderne d’aire d’emploi les

condense en les trahissant.

L’offre d’emploi centralisée, le

marché les unifièrent, mais il

les voile : Sous l’aire une

poignée de cantons des dizaines

de communes[12a] où les ouvriers

restent, - ce qui n’est plus le

cas de la ville, majoritaires,

n’en finissent pas d’exister

pour eux mêmes.

Sur ces

fiefs ficelés par le réseau de

transports, sur les travaux

divers de l’industrie tant

unifiant que diviseurs, une

geste ouvrière historique

unifiée, s’est faite mémoire,

institutions, rites, identité

ouvrière voire, on l’a suggéré,

ouvriériste, mais en plus, pas à

la place, d’autres identités.

Le mode capitaliste de

production n’a pas détruit

leurs propres modes de

reproduction.[12b] A l’inverse,

leurs manières d’être en

villages, en lignages, sur

leurs terres et sous leur toit

colorent leurs actions de

classe. Grèves, votes,

appartenances, jusqu’aux

ficelles des métiers ne sont

déductibles de la seule usine,

ou du travail salarié.

L’aire est quasi-organisme

Centre et périphérie. Sur une

vaste marge rurale et rurbaine,

des travailleurs libres à la

fois salariés et petits

possédants. Doubles donc.

Collectivistes et libéraux,

autonomistes forcenés et

nostalgiques de communautés

fusionnelles. Au centre

s’installe d’abord le premier,

un peuple sans héritage, sans

maison, sans qualification

souvent, entre le port, Méan et

un glacis asséché de la Brière,

Trignac. En 1991, -en 2006 plus

encore ?-, il reste plus

dépossédé. Plus habile à

l’action collective qu’aux

stratégies privées, il à bien du

mal à conserver simplement

l’emploi.

Marquée par ce

premier peuple prolétarien, peu

consensuel mais égalitaire, et

par l’aristocratie d’hommes de

métier moins consensuels encore,

la ville[13a] ne devint centre

d’un consensus de classe et pas

seulement de coexistence commune

que tardivement quand la loi

impose la trinité syndicale,

emblème ici de ses trois

peuples, contre l’ancien

monopole des professionnels puis

du bloc laïc. Le monopole

municipal céda plus tard encore,

il y fallut la guerre,

l’occupation, la Poche…. Si elle

offrit ses rues à l’intense et

précaire unité de ces

peuples, le sujet de l’histoire

nazairienne n’est pas sous le

pavé urbain mais dans les

arcanes fluviaux maritimes

maraichins et bocagers de toute

l’aire ; c’est là qu’il faut

creuser. |

|

|

|

Cet article bat le rappel

des trois formes de vie ouvrière

engendrées par l'histoire

industrielle moderne au sein des

trois "peuples" de l'aire sous

ce qui risquerait de devenir

l’histoire sainte d’une seule

classe qui n'eut jamais ici les

mêmes formes et les mêmes modes

de vie. [13b] Trois peuples,

trois territoires, trois fils

historiques et deux blocs

culturels. Voila pour tant de

moments singuliers résultantes

de leurs enlacements ou

affrontements entre eux et avec

"le temps du monde", comme avec

"l'identité de la France"

(Braudel et Braudel), nos clés.

|

|

|

|

Double vie ? |

|

|

|

La vie entre deux monde, le pays

le villages, le domaine

domestique versus l'intense

univers productif et l'espace

public de sa ville. La logique

séparée privative d’un côté, le

travail industriel concentré, la

logique socialisée collective,

de l’autre. Champions de la

Double vie, les briérons puis

les dépaysannés de l’Expansion.

Simple vie ? Le premier peuple

ouvrier de l’estuaire est plus

moniste par sa nudité

prolétarienne à Saint-Nazaire,

sinon à Trignac où il redevint

villageois et

tardivement accédant. |

|

|

|

Trois peuples ouvriers

|

|

|

|

- Des hommes dépourvus de biens

et de métier, des deux fois

prolétaires donc, prolétaires

achevés dans notre typologie -

citadins de Saint-Nazaire ou néo

villageois de Trignac, de

culture laïque, bleus puis

rouges, puis.... voila

le premier peuple, plutôt seul,

le plus proche d'une classe

ouvrière assimilée à un

prolétariat réduit aux

ressources du salaire voire,

dans la vie pavillonnaire

trignacaise au travail

domestique plus ou moins des

deux sexes. |

|

|

|

- Des hommes encore,

mais professionnels qualifiés

citadins, laïcs aussi, bleus

jamais très rouges longtemps

hégémoniques, rejoints par ces

briérons double possédants,

entre ville et îles, du métier

et de la terre : C’est le

deuxième peuple, il connait la

promotion scolaire et croise la

militance qu'engendra l'école

publique,

plus peuple que classe sauf

souvent verbalement plus classe

que moyen sauf à penser comme

l'essentiel du peuple

sociétal, le vaste volant de

pérennité que doit défendre sans

fin le travail paysan puis le

salaire précairement

patrimonialisés. |

|

|

- Des hommes et des femmes,

ruraux apparemment sans qualité,

dépaysannés des années, Trente

déjà mais surtout des Trente

Glorieuses (1944-1974)[14], le

troisième peuple encore immergé

dans la terre, liée aux lignages

paysans, longtemps relié par les

paroisses, il s’abolirait

lentement dans les précédents si

son mouvement n’avait

institutionnalisé une autre

culture, via le syndicat

« chrétien » qui aida leurs

passages, introduisant en le

civilisant le dualisme de

l’Ouest d’après 1793 dans le

mouvement ouvrier. Double

dualisme de la religion et de la

propriété: antithèse du premier

peuple, prolétaire inachevé (?)

Et par-dessus (ou par

dessous) tout ça deux socles de

symboles deux blocs culturels.

On dira par

convention bloc chrétien (ou

mieux catho), bloc laïc, guerre

civile pacifiée en interaction

devenu mutuellement

civilisatrice. |

|

|

|

|

|

DOUBLE VIE DOUBLE

CULTURE ? |

|

|

|

Bloc catho et bloc laïc |

|

|

En 1936 encore, sous la bannière

républicaine et laïque, les deux

premiers peuples semblent

culturellement n’en faire qu’un,

s’opposant en bloc au monde

paroissial et rural dont maints

enfants sont déjà dans l’usine,

mais un peu à l’écart. Ils sont

exclus du mouvement ouvrier

surtout s’ils veulent s’y

intégrer à leur manière, via

le syndicat chrétien, mais

jusque dans les années 50 en

passant sans façon mais non sans

traces langagières, par les

paroisses catholiques,

confirmant ainsi, plus que par

leurs stigmates linguistiques et

comportementaux ruraux, leur

soumission sur la terre des

prêtres et des marquis. L’isolat

nazairien pousse à l’extrême ce

dualisme de Guerre civile froide

de l’Ouest post-vendéen.

La C.F.T.C. se nourrit

certes du réseau paroissial mais

comme à Saint-Etienne vise aussi

dans l'usine même, les oubliés

d'une conscience de classe sous

l'hégémonie aristocratique des

métiers sinon de l'avant-garde

communiste: manœuvres, ruraux,

soudeurs, ... jusqu’aux aux

femmes, femmes de ménages ou

pontonnières. Le discours du

militant ouvrier chrétien,

personnaliste, solidariste et

par les ouvriers plus que par

les employés, populaire, est en

porte-à-faux avec la doctrine

collaborationniste voire

libérale de la confédération

liée à l'Eglise. Contre le

monopole de la C.G.T., et de

facto souvent à côté du militant

C.G.T.U. qui l'effraie mais le

fascine, il intègre nolens

volens, l'esprit de

revendication et se frotte

pratiquement à la lutte de

classe. Ce vocable longtemps

honni, qui prendra un goût si

troublant de transgression

permise lorsque entre Vatican II

et la signature du Programme

commun de la gauche, il sera

surinvesti via la confuse

autogestion, puis neutralisé. Ce

sera bref.

Entre 1936

et1947, par glissement puis saut

institutionnel, la C.F.T.C.

devient une forme légale, puis

instituée[15] du mouvement

ouvrier et non plus son

antinomie. Il lui restera à

devenir légitime dans

l’insurrection populaire de

toute l’aire en 1955. Pour que

la mutation se concrétise, il

faudra que soit isolé dans le

bloc laïc - la scission de F O

de 1948 y aidant -, le noyau

intégriste et que soit

marginalisé dans la C.F.T.C.. un

monde frileux d’employés bigots,

selon l’expression de l’un des

fondateurs nantais du mouvement

Reconstruction acteur régional

et national de cette

mutation[16]

Le Bloc chrétien

peut ainsi s’ouvrir par

l’entreprise, et non plus par la

paroisse, au flux de la seconde

(dernière ?) industrialisation.

La nouvelle culture

gagne son brevet de classe en

1955, atteint le parti

socialiste dans les années

soixante dix s’accomplit dans

l’Union de la Gauche ; en passe

de devenir politiquement

hégémonique saura-t-elle éviter

la décomposition de son

personnalisme communautaire dans

l’idéologie dominante

individualiste et privative et

le ralliement acritique mais

surtout libéral post-catholique

à l’Europe ? Ces deux blocs nés

de la Révolution et de la

Contre-révolution étaient bien

toujours là, actifs et

pertinents en 1991, à la veille

de la ratification acrobatique

du Traité de Maastricht ; ils ne

le sont pas moins quoique

autrement en 2006 et 2008, après

le massif Non français de 2005 ;

les trois peuples ouvriers de

l’aire, urbains et ruraux ont

cependant presque également et

fortement voté non, en forte

rupture avec la « gauche »

culturelle[17] et tertiaire

supérieur de Nantes.

Si

la réalité se montre

régulièrement ici si adéquate à

son concept, il ne faut pas

prendre à la lettre la

dénomination commode,

idéaltypique de ces deux blocs

qui se réalisent en formes

historiques mouvantes. La

rencontre du troisième peuple et

des militants du Bloc chrétien

institutionnel et culturel,

n’implique pas que ce dernier

flux soit plus chrétien que, par

exemple, privatif, égalitaire,

patrimonial et en tout cas il

n'est plus majoritairement sous

emprise d'église. Mais,

historiquement, ce bloc fut le

relais de l’acculturation douce

du troisième peuple, sas entre

la ferme et l’usine,

accompagnateur de ses

radicalisations, éclaireur de sa

mutation politique, acteur de

son nouvel enracinement[18a]. Il

est encore la base principale de

la C.F.T.C., à peine moins de la

C.F.D.T. dont les militants sont

cependant plus divers. [18b]

Double vie a donc un sens plus

profond. Le long frottement des

blocs finit par tout rendre un

peu dualiste ici, du mouvement

syndical au Parti socialiste

dominant, des ruraux confrontés

à l’usine et aux valeurs

prolétariennes, aux citadins

compromis avec l’Ancien Régime.

Double identité partout !

Comment les actes ne

seraient-ils pas à la fois

ancrés dans des permanences et

inattendus, en un mot,

historiques.

Nous

survolerons l’irruption

historique des trois peuples

dans cette aire et cette ville,

pour faire le point, ensuite,

dans les groupes de la vie

privée ouvrière de la

prolétarisation dont

l’inachèvement ou l’inversion

reproduisent la double vie ; et

conclurons sur le vote syndical

et politique rapporté aux trois

peuples, aux deux blocs. |

|

|

|

|

|

L'UNITE RESULTANTE

PROBLEMATIQUE DE TROIS HISTOIRES

ENLACEES OU DELACEES |

|

|

|

|

|

Les prolétaires

immobilisés |

|

|

|

La mémoire souterrains d’un

passé offensifqui s’institua

dans le communisme. Le premier

peuple, sans biens, ni lignages,

ni métiers, nu déjà dans la

paroisse bretonne ou plus

lointaine qu’il a laissée,

aménage l’estuaire, au mitan du

siècle de Germinal, construit,

le port, puis le chemin de fer,

la ville. Terrassiers, maçons,

débardeurs et autres hommes de

peine puis dockers,

charbonnier, manœuvres aux

forges ou cheminots, ils

n’intègrent le sanctuaire naval

que dans les années vingt, avec

des emplois d’aides, riveurs,

élingueurs ou autres

matelots[19], servants des

hommes de métier autant que du

capital. |

|

|

|

|

|

|

Hergé

(via Ouest France 2016)

Le port des années 30,

matelots, dockers

et grutier. |

|

|

|

Les ouvriers nazairiens

originels ce sont eux ;

installés d’entrée dans la boue

et la vie vraiment précaire,

entre Méan et Trignac par les

villages sans églises. Leur

conscience s’ancre plus qu’en

un travail particulier, dans la

précarité qui les poursuit. Les

débuts sont terribles,

morbidité, mortalité; sans eau

potable, sans hygiène. Ils

perdurent dans le risque et les

violences du chantier avec

l’alcoolisme compensatoire, le

taudis, le salaire dérisoire,

l’emploi rompu chaque soir !

Reste un style marquant la

culture urbaine: un goût pour la

prouesse violente spectaculaire

à connotation virile, mais aussi

un certain fatalisme, une

immobilité, une clôture

ouvriériste.

Leur

misère frappe en 1900, les

frères Pelloutier dans la Vie

ouvrière en France. En 1936, au

vu du recensement les choses ont

peu bougé. Réduits au salaire de

l’homme, démunis de tout moyen

d’autoproduction, culturellement

étrangers aux stratégies

privées, ils restaient

condamnés au collectivisme de

masse.

Si leur histoire

propre leur fut ravie par les

professionnels stabilisés, les

briérons et plus tard les ruraux

plus lointains qui investissent

la ville au cours du siècle, Ils

ne furent pas toujours des

loosers. Les luttes

trignaçaises, l’appropriation de

la rue, par les dockers et les

charbonniers nazairiens, leurs

pugnacité et leur rationalité

revendicatives manifestent

surtout avant 1914, un monde

jeune et conquérant. Loin d’être

résumés par l’ouvriers

professionnel de la Navale et

ses servants ruraux, l’histoire

ouvrière est leur affaire

jusqu’au désastre trignaçais de

1933[20], Le déclin du port, la

fermeture des forges et la fin

du charbon, puis la guerre,

l’exode se liguent contre eux.

Dès les années vingt, la culture

des chantiers évince la leur. Ce

sera le temps du

“bordereau"[21], l’institution

de la négociation collective du

salaire monopolisée par les

professionnels.

La

C.G.T.U., en dehors de rares

professionnels sous-traitants de

la chaînerie trouve ses maigres

troupes du côté des riveurs et

chanfreineurs, des cheminots,

des dockers, des charbonniers,

épousant de facto leur

marginalisation ; mais la masse

reste distante. Le municipalisme

personnalisé fascine leur

faiblesse ; leur goût de la

violence immédiate se plie mal à

la bolchevisation. Actifs en

1936 et 1938, l’unité les

étouffe un peu mais la

concentration en cités de

relogement en 1945 les soude

comme jamais. Le quartier

d’Erbins sera une véritable base

rouge[22].

En 1947, une

C.G.T. nouvelle qui ne les

marginalise plus, les organise

et les accroche au communisme

mais, réduite à leur soutien,

elle passe très près de la

marginalisation[23]. Ils doivent

en passer par le rapprochement

avec les autres refoulés sur

d’autres marges, les chrétiens

et ruraux, alliance vitale pour

la survie de la C.G.T., selon

Paul Malnoë, dirigeant

historique de Force Ouvrière.

Cette incongruité produit de

l’histoire en 1955. La marque

des prolétaires de force se mêle

à une action directe violente et

anti-intellectuelle propre aux

jacqueries. Le lien privilégié

C.G.T.-C.F.D.T. reproduira cette

conjonction jusqu’à la fin des

années quatre-vingt où semblent

se dessiner les prémices d’une

nouvelle marginalisation. Seul

l’anticléricalisme de F.O.

semblait freiner encore le

changement de bord du bloc

chrétien vers un bloc réformiste

du salariat installé ; en 2006

la perspective de ce bloc

réformiste s’est éloignée avec

le reclassement de fait des

choix politiques autour de la

mondialisation et de son vecteur

principal l’Europe libérale

opposée aux acquis ouvriers

nationaux. Ne va t on pas vers

un rapprochement des frères

ennemis de l’ex. CGT unifiée

contre une CFDT toujours plus

politiquement intégrée à la

deuxième gauche libérale et

européiste. C’est l’hypothèse

que nous faisions déjà en 1995,

à Nantes, lors du Colloque pour

le centenaire de la CGT. |

|

|

|

Mais il faut distinguer

pour le moins trois mi-lieux

prolétariens dans l'aire ? |

|

|

|

- Isolés dans un tissu

résidentiel qu’envahit le

tourisme marchand, les pêcheurs

prolétariens du

Croisic maintiennent une de ces

identités résistantes qu’induit

la communauté de travail

affrontant une nature

redoutable, sur la mer ou dans

la mine, dans l’extrême dureté

d’une discipline et d’un

arbitraire hiérarchique d’un

autre âge, mais le temps joue

contre eux, qui réduit l’emploi

comme le revenu, qui ferme les

conserveries où leurs femmes

trouvaient l’appoint irrégulier

mais récurrent du salaire

misérable, sinon une véritable

salarisation. L’alcoolisme et

l’anomie des adolescents

creuseront toujours plus la

précarité de leur vie et leur

marginalisation sur leur propre

sol par une petite bourgeoisie

marchande et immobilière

impitoyable et âpre au gain ?

Cette typification est

évidemment abusive et datée ;

en 2006 rien ne permet de tenir

un propos si assuré. |

|

|

|

- Trignac, le village estuarien

en amont de Méan, passe au

socialisme municipal bien avant

Saint-Nazaire. Un village à soi

ce n’est pas rien même si c’est

le triste Trignac et sa forge

sauvage et ruineuse de vies puis

ses irrécupérables ruines

industrielles qu'aucun bobo ne

tenta heureusement d'esthétiser

en friches postindustrielles

pour palier l'ennui

des classes (en réalité "post"

) culturelles. Le village

prolétarien si longtemps même

sans église gère toujours son

destin qu'aucun touriste morbide

ne vient polluer, gardant ses

fidélités politiques propres. On

y conquiert (mais il s’agit

d’abord de nouveaux arrivants),

en nombre, la maison

individuelle à la fin des Trente

Glorieuses. |

|

|

|

- Les prolétaires de la ville de

Saint-Nazaire semblent, eux, ne

plus rien maîtriser, trois fois

dissous, par la fin des cités de

relogement, l’exclusion du

travail, l’obsolescence ou

l’affadissement du lien

communiste. Le groupe éclaté

entre

le surclassement acrobatique

(une frange trouve in extenso,

via l’Aide Personnalisée au

Logement, l’aubaine de la maison

individuelle et des traites ) et

la marginalisation, a perdu sa

cohérence socio-spatiale.

Combien d’héritiers du premier

peuple dans les 22 % de chômeurs

du canton de Saint-Nazaire-Est

en 1991? Stigmatisés par un

genre de vie qui détonne dans un

univers ou tout le monde, sauf

eux, est maître en son domaine,

privés des deux messianismes

social-chrétien et communiste

qui furent porteurs de

fraternité et d’intégration

légitime, qui dirait leur

révolte et leur désespoir ? Si

le Front national, (la seule

alternative encore tribunicienne

( Z. Stirnhell) que

s'inventèrent les ouvriers

abandonnés par leurs partis ?)

ne trouve pas cependant parmi

eux les scores que lui donne les

territoires de la

désindustrialisation sauvage des

années 81-86 dans le Nord et

l’Est de la France, il y puise

cependant des électeurs à son

apogée et qui préfèrent de toute

façon l'abstention consciente à

la désidentificatrice

soumission. |

|

|

|

De la quasi ethnie

briéronne à l’hégémonie des

hommes de métier |

|

|

Deuxième peuple : Tradition

millénaire certes pour le bois,

la Navale moderne du fer et du

pétrole est seconde, la

construction des navires ne se

pérennise qu’au début des années

1880 ; les ouvriers du port,

des forges même sont déjà là.

Comme par miracle ces hommes

vont renaître vers 1884 du sol

Briéron où ils bricolaient leur

vie avec un prodigieux

patrimoine de techniques

polyvalentes en se passant du

Capital comme ils s’étaient

passés des nobles sinon des

prêtres. Ils deviendront ses

salariés mais jamais

exclusivement; gardant leur

savoir polyvalent y compris dans

le Chantier jusque dans les

années soixante et sur leur

terre comme dans leurs eaux si

belles au soleil des matin

d’hiver.[24].

Produit

d'une manufacture

hétérogène dirait le Marx

lumineux de la Section IV du

Capital, le navire requiert une

armée différenciée d’hommes de

métier et une marge de

quasi-domestiques que la

périphérie de l’aire fournit

d’abord avec d’ex-vrais

domestiques ruraux, âgés

souvent. L’armée navale

atteindra 11000 hommes à son

apogée dans les années cinquante

quand elle se concentre en un

seul chantier, flanqué

d’établissements mécaniques ou

chaudronniers. Rien d’un

Léviathan capitaliste faisant de

petits producteurs des

prolétaires achevés, isolés,

hétéronomes, et sans qualité.

C’est comme si les Chantiers

avaient passé contrat tacite(?),

voire fait alliance quasi

politique avec une communauté

(quasi) ethnique entière.

Au patron la plus-value née

de leur savoir, pour eux la

normalisation du travail, la

chefferie sur les autres

ouvriers ; leur force de

marchandage restant leur

capacité à se passer du patron

en assez longue période grâce à

la double activité[25]. Ils le

prouvent en vivant sur leur

fonds dans les temps de chômage

ou de grève. Après avoir

longtemps brisé les grèves des

citadins, ils inventeront la

grève du temps récupéré ; le

salarié redevenant par elle

petit producteur à son compte.

Il a fallu presque un siècle

pour briser dans la division du

travail leur force encombrante,

devenue celle de tous les

professionnels de la Navale.

D’autres[26] ont décrit ce

processus d’Organisation

Scientifique du Travail précoce

mais limitée, l’école des

apprentis, la sérialisation

relative des années soixante. On

se limitera à l’aspect

historique et anthropologique

global.

Organisation du

temps, hiérarchie interne et

partage des tâches de l’équipe

de base, formation finale - même

après son amputation par l’école

(patronale) des apprentis -sont

un compromis bilatéral, pas une

pure domination du capital. La

coutume du chantier, si bien

rapportée par, cet ouvrier de

l'ouest autodidacte devenu

technicien puis écrivain, Louis

Oury, la norme de la dépense de

force, la maîtrise des temps du

boni , qu’imposent les

professionnels pèse autant que

la loi du patron.

L’exclusivisme briéron, culture

de pays ethnicisée par les

urbains, archaïque, hostile aux

nazairiens finira par se fondre

au Chantier, sinon dans les iles

briéronnes, dans une caste

unifiée de professionnels.

L’hégémonie des professionnels,

à partir de 1920, repose d’abord

sur des citadins de souche, des

promus du premier peuple et une

minorité d’ouvriers exogènes(des

gens de Montluçon sont dans les

années vingt parmi les premiers

semeurs communistes). Mais

beaucoup de ces citadins sont

des briérons plus ou moins

intensément et précocement

séparés du marais.

La

finale loi de ce milieu fut un

compromis très proche de la

coutume briéronne après la fin

de leur la bouderie corporatiste

entre 1921 et 1933.L’idéologie

du contrat, valeur culturelle

centrale et commune, constituera

le socle culturel de la C.G.T.

confédérée et de son monopole de

négociation. C’est le temps du

bordereau, l’institution de la

négociation collective du

salaire monopolisée par les

professionnels dans les années

vingt. |

|

|

|

|

|

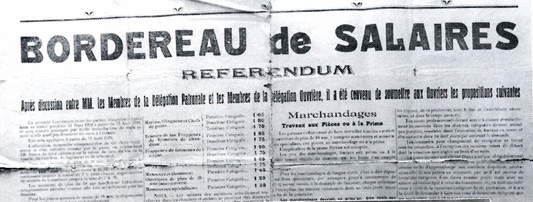

« Le temps du

bordereau » L’ensemble de

l’’iconographie de l’article de

1991, ici reproduite, est

l’œuvre de Thérèse

Dumont (Ecomusée de

Saint-Nazaire, Saint-Nazaire et

la construction navale)

Le contrat collectif précoce

survivant ici à l’économie de

Guerre s’ancre dans cette

culture de

professionnels monopolistes de

type anglo-saxon que décrit

Benjamin Coriat dans l’atelier

et le chronomètre. La grève

n’est qu’une figure limite. On

frisera le corporatisme

autoritaire excluant, les

femmes, les non qualifiés, aussi

bien que la lutte véritable. Le

modèle organiciste et

inégalitaire de l’Ouest des

notables n’est pas loin. La

mairie de Saint-Nazaire noue le

système sous son patronage. Il

faudra la conjonction de deux

égalitarismes, le prolétarien et

le paysan, pour le briser entre

1936 et 1955.

La C.G.T-

Force Ouvrière gérera cet

héritage, sur Saint-Nazaire plus

qu’en Brière, sans plus pouvoir

ni vouloir l’ouvrir que la

C.G.T. de 1935. Les

salariés garantis de la

construction aéronautique, les

services de l’Etat à l’exception

des chemins de fer étaieront

cette base dans le même esprit

contractuel avare de grève,

fièrement élitiste et masculin.

L’effritement s’accélère dans

les années quatre-vingt... C’est

dans les années 60 à 80 le

syndicat des pères de familles

professionnels autochtones

citadins ou côtiers et laïcs.

Son lien au militantisme de

l’école laïque fait cependant

perdurer une sensibilité

politique anarchisante que la

montée en puissance de la

deuxième gauche post-catholique

a contribué à maintenir

mobilisée. Une fraction du vote

d’extrême gauche nazairien

induit par l’éloignement des

partis de gouvernement et des

classes populaires y trouve

toujours un vivier.

La

Brière ouvrière se clivera,

entre les marges encore très

paysannes et le Centre, aux

nombreuses générations ouvrières

selon le chanoine Vince

inventeur d’une analyse des

espace-temps de la salarisation

dans l’aire de Saint-Nazaire. Au

cours des années trente, la

C.F.T.C.. gagne St

André-des-Eaux, Besné, Crossac

sur les thèmes culturels de

la mère au foyer, et

du salaire minimum indexé au

nombre d’enfants. Dans le centre

historique à Saint Joachim,

Saint Malo-de-Guersac, voire à

la Chapelle, F.O.. et la C.G.T.

d’après1947 fidélisent une base

à la fois possédante et

revendicative. Le P.C. suit ; il

y résiste encore. Dans les

secteurs indépendants de la

hiérarchie des métiers de la

Navale, l’Aéronautique et la

pétrochimie la C.G.T. et le P.C.

captent entre 1936 et 1950 une

seconde base. Ce sont des

ouvriers qualifiés, modernes,

chers aux auteurs du Manifeste,

qui furent ses meilleurs

zélateurs; citadins, exogènes

souvent ou transfuges du premier

peuple passés par l’école des

apprentis puis par

l’enseignement technique.

D’abord non possédants, ils

rejoignent, dans l’Après-guerre,

la cohorte des accédants à la

propriété sans pour cela changer

de bord.

Le syndicalisme

nazairien est très

représentatif : des adhérents

nombreux et une participation

élevée des salariés aux

élections professionnelles. |

|

|

|

|

|

|

20 Septembre 1948 : meeting

interprofessionnel à ST-Nazaire. |

|

|

|

|

Après la Libération, un

équilibre relatif s’instaure

entre les trois principales

organisations syndicales ( CGT,

CGT-FO et CFTC ) |

|

|

|

|

|

La troisième vague :

l’ouvrier rural sans

qualification des Trente

Glorieuses et l'irruption des

femmes |

|

|

Le troisième peuple, la Navale

l’attire d’abord dans ses flancs

lors de la mutation technique de

la soudure au rivet à partir des

années Trente, mais la gésine

d’une nouvelle force sociale

attendra la Deuxième et

dernière industrialisation,

étayée par le boom du Bâtiment

de la Reconstruction.

Bien avant 1945 un monde ouvrier

organisé par le métier, le

bâtiment, perdure en entreprises

dispersées de la côte bauloise

et pornicaise. Il sera gonflé

par la Reconstruction, le

tourisme marchand, la ruée vers

la maison. Les hommes de métier

urbains et laïcs dominent un

peuple rural de manœuvres, de

compagnons, pour qui le bâtiment

n’est qu’étape ou appoint et qui

ne devient visible qu’en 1955 au

sein du troisième Peuple.

C’est, dès les années vingt,

plus que l’organisation

scientifique du travail,

largement volontariste, la

révolution technique de la

soudure à l’arc chassant le

rivet qui ouvre la Navale aux

nouveaux ruraux. Le soudeur de

première génération n’est pas

l’homme d’une formation mais

d’une maîtrise des gestes et

d’une sensorialité fine

aléatoirement distribuées par la

nature et l’enfance. Un flux de

jeunes hommes, euphorisés par la

liberté du salariat au regard

des dépendances rurales,

supplante le manœuvre rural et

soumis d’âge mur, ou le riveur

urbain prolétarien. Sacrifiés

d’office du temps de l’hégémonie

de la C.G.T.(confédérée), ils

vont être captés un peu par

les unitaires de la C.G.T.U..

par le contact au travail des

jeunes prolétaires, par la

C.F.T.C.surtout, au village

même.

Entre 1930 et

1965, les adaptions de la Navale

s’accompagnent de recrutement

neufs et se doublent d’une

deuxième industrialisation

propre à l’Ouest Français des

Trente Glorieuses mais engagée,

ici comme au Mans, dès les

années trente. Paimbœuf, Donges,

Montoir, accueillent la chimie

demandeuse de ce travail posté

non qualifié, si adapté à

la double-activité de l’ouvrier

paysan, puis la construction

métallique, le biscuit à St

Michel, l’habillement etc.; La

pétrochimie (étudiée par Danièle

Kergoat), à côté d’un travail de

haut niveau, requiert des

manœuvres puisés dans les

villages de Donges. Chimistes,

pétroliers, femmes de

l’alimentation et de

l’habillement, travaillent sur

place, mais le nouveau flux

naval tendra à se rapprocher de

l’agglomération. Les trois flux

(Navale, Bâtiment, industries de

process) se gonflent entre 1950

et 1955 en une cohorte massive,

juvénile, impatiente, optimiste

sur le changement social

bousculant la tradition ouvrière

de la ville.

Entre 1947

et 1962 on observe plus de 4% de

progression annuelle des

salariés de l’industrie, encore

3% de 1968 à 1982.En1968, 72 %

des actifs de l’aire sont

salariés, 83% en 1982, plus que

la moyenne française. Le nombre

absolu des ouvriers croît

jusqu’en 1982.Rien à voir avec

la France industrielle du

Nord-est! La salarisation des

actifs variait en 1968 de 86, 4%

dans le canton de Saint-Nazaire

à 37, 6% dans celui de Saint

Père en Retz, en 1982 le minimum

est de 63%, Saint-Nazaire

atteignant 92%. |

|

|

|

|

|

Les trente

glorieuses nazairiennes*

|

|

|

*Sur ce thème Persée a réédité

en 2011 l'article très

complémentaire paru in Annales

de Bretagne et des Pays de

l'Ouest, Jacky Réault, Les

Trente glorieuses de la CGT

nazairienne et les aléas de la

mondialisation. Il est désormais

disponible in extenso (note de

l'éditeur)

Les

Glorieuses, on croirait la

formule faite pour eux, leur

mouvement s’inscrit sur la scène

nationale ou il donne le ton,

dans l’ensemble plus vaste de

la Basse Loire. Les livres

disent Nantes-Saint-Nazaire !

Renversement d’une clôture

localiste ! Les porteurs de

mémoire de la nouvelle identité

ouvrière unifiée qui surgit

s’affirment, exceptionnels et exemplaire !

Comme ouvriers d’abord, une

conscience aiguë d’être à part,

et comme nazairiens.

L’isolement géopolitique

nazairien est

double, finis-terrien quant à

l’Europe, longtemps coupé de la

société française par la

contre-société post-vendéenne !

Si leur mouvement social rompt

l’isolement en 1955, 1957, 1964,

c’est par l’improbable

conjonction derrière le premier

et le troisième peuple, des deux

universalismes, communiste et

chrétien, en concurrence

mimétique. L’action

directe victorieuse est à la

rencontre de la jacquerie

paysanne, de la prouesse virile

prolétarienne, et d’une capacité

des professionnels à négocier.

Les bornes de l’immédiateté

rebelle à la stratégie sont

ainsi compensées, sublimées

aussi par la générosité des

militants. Les chrétiens

fascinés quoiqu’ils en aient par

le mondialisme communiste. Les

communistes, immergés dans

le premier peuple habillant

d’eschatologie la

violence prolétarienne latente.

Ainsi contraint à suivre mais

feignant de précéder, le P.C.

comme la C.G.T., tireront

bénéfice du nouveau cours

ouvrier, celui du troisième

peuple et du bloc chrétien, unis

même si c’est sur le mode du

conflit, aux ouvriers

prolétariens et à la C.G.T. Le

choc de l’effondrement patronal

de l’été 1955 scelle une

alliance historique.

Note de 2015. Sur

le témoignage le plus élaboré de

la grève de 1955, celui du

chaudronnier Louis Oury, un

excellent dossier : |

|

|

|

|

|

CAHIERS DE L HISTOIRE Revue

d’Histoire critique |

|

|

125 | 2014 : Rebelles au travail,

Entrer en rébellion : la grève

de Saint-Nazaire en 1955 dans le

témoignage de Louis Oury,

par Éliane Le Port

Ce

bloc biculturel de la nouvelle

hégémonie C.G.T.-C.F.D.T. fait

alors école dans les sociétés de

l’Ouest entre 1955 et 1980,

infléchit le mouvement social

français. La mue de la C.F.T.C.

joue un rôle médiateur

permettant de tourner le blocage

de la S.F.I.O. et de F.O. par la

naissance du courant unitaire

qui aboutit au Programme Commun

de 1972. |

|

|

|

L’Avant Mai 68 |

|

|

A ici un an d’avance dans une

incroyable grève des mensuels, à

moins qu’il ne commence, et

c’est notre thèse dès

1955 Mai-Juin, en Basse Loire, a

la double saveur des sociétés

de l’Ouest français en cours

d’industrialisation, et des

vieux sites industriels du

Nord-est. C’est aussi la formule

nationale du Mai 68 ouvrier

quand le troisième peuple

impose son propre style ; à

Flins ou Cléon à Caen, à

Sochaux, pas à Billancourt. Les

militants C.G.T. locaux et

chrétiens iront très loin

ensemble à Saint-Nazaire. Le

veto parisien du P.C. saccage

tout. La C.G.T. mettra cinq ans

à s’en remettre.

Quand

trois poules vont au champ, la

troisième va... derrière. Alors

que la majorité large des

ouvriers devient qualifiée entre

1962 et 1982, à l’instar de sa

base historique Force Ouvrière

syndicat – virtuellement

majoritaire en 1947[27] - semble

se contenter de toujours suivre,

alors qu’il tente en réalité de

résister contre l’air du temps

qui l’étouffe entre stalinisme

et libéral-individualisme, entre

1955 et 1968. Il accueille alors

les plus distants et se laisse

ensuite marginaliser par

l’accord C.G.T.-C.F.D.T...

Stagnant d’élection en élection,

il recule pour de bon, dans les

années 80, a contrario de ses

résultats nationaux, cible

principale ici de la deuxième

gauche son ennemie intime trop

loin culturellement du deuxième

peuple. La S.F.I.O.. reposait

sur une base électorale plus

vaste mais sur une base

militante de même culture, il

fallut qu’elle s’ouvre moins

au troisième peuple qu’aux

militants du bloc chrétien et à

l’Unité de la Gauche pour éviter

le même déclin. Finalement par

le néo-chevénementisme de Joël

Batteux, elle survit mieux pour

avoir mieux su se métamorphoser

que son syndicat nazairien frère

et que son homologue politique

nantais floué et digéré par le

neutralisme attrape-tout du

leader municipal Jean-Marc

Ayrault assez habile pour faire

accéder sur la scène nationale

pour la première fois en