|

___________________________________

Retour des

peuples

1. Les milieux

populaires du

Non français

à l'Europe

oligarchique

prétendant

constitutionnaliser

la

mondialisation

d'avant sa crise

Jacky REAULT

Maître de

Conférences -

UFR de

Sociologie à

l'Université de

Nantes,

LESTAMP-Association

Droits de

reproduction et

de diffusion

réservés ©

LESTAMP - 2005-

2009

Dépôt Légal

Bibliothèque

Nationale de

France

N°20050127-4889

Réflexions de

premier moment,

analyse spatiale

et multivariée

du Non français

au référendum

européen de 2005

à l'encontre des

oligarchies

régnantes jusque

dans l'Ouest

catholique et

européiste -

Avril -Juin

2005, Revu et

complété

décembre 2008

Mon

intuition

globale

d’historien est

que cette

journée du 29

mai 2005 vaut

bien celle de la

prise de la

Bastille

quoiqu'elle soit

strictement

défensive et que

son débouché

politique est

bien peu assuré

si l'on

considère le

niveau et la

largeur d'esprit

des

récupérateurs

qui prétendent

l'orienter et

l'absence de

tout véritable

leader populaire

capable

d'unifier cette

marée de liberté

retrouvée. Dans

cet article on

ne boudera pas

notre jubilation

de citoyen, le

plaisir du

premier degré,

mais on

cherchera aussi

plus

méthodiquement

les composantes

historiques

sociales et

culturelles d'un

rapport Oui/Non

qui risque

d'être longtemps

structurel dans

la pérennité et

les

métamorphoses à

venir de la

société

française. La

spatialisation

des votes sera

notre principal

mode

d'expérimentation

sociologique

ici, sur un

territoire

français à la

fois unitaire et

structuré par

des

espaces-temps,

une

spatialisation

que nous avons

dans de nombreux

autres travaux

croisée avec la

canonique

analyse

statistique de

corrélations sur

une corpus de

centaines de

variables

sédimentées sur

trente ans.

C'est pourtant,

en considération

de plus que

l'esprit du

temps, une de

ses

fondamentales

structures

gnoséologiques,

après la

"Galaxie

Gutenberg",

celle qui passe

par l'image

diffusée par les

media de masses

et d'abord

internet, par

l'image

librement

diffusée sans

fin, que nous

allons pénétrer

médiatiquement

donc aussi dans

ce qui n'est

qu'un premier

niveau

d'analyse, trop

contemporain

pour prétendre

être histoire,

d'un évènement

historique de

première

grandeur.

La

galaxie

internet, notre

nouvel et

ambivalent

cosmos

Contrairement à

la vision

dualiste

initiale (début

des années 2000)

des

pisse-vinaigres

des sciences

sociales

éthologiques de

l'éternelle

domination,

l'accès à

internet est

virtuellement de

de plus en plus

réellement un

bien commun et

non le lieu d'un

apartheid, au

plus ne relègue

t il

résiduellement

et

provisoirement

que les plus

âgés toutes

catégories

confondues.

Autant et

peut-être plus

que les textes

les images qui y

circulent

offrent aux

multitudes qui y

circulent les

ressources d'un

réseau

conjuguant les

offres

réappropriables

par chacun, de

l'émotion et de

la connaissance,

Torrents

d'images

médiatiques

réduites à

l'anecdote

désignifiante

Rares icônes

porteuses de

récits débordant

de sens au delà

de l' allégorie.

Les premières ne

sont même pas

des eidola

mais les

secondes bien

plus des

eikona de la

tradition

platonicienne

puisque

porteuses non

seulement

d'identification

personnelle

possible

mais d'un savoir

propre.

On commencera

par deux images

à faire encadrer

d’urgence pour

un livre

d'histoire

illustré à

destinations des

nos petits

enfants refusant

de devenir les

post-citoyens

d'un empire

formé des

pays de la

soumission,

cet archipel

mondialisé tout

autant virtuel

que réel. Elles

nous sont toutes

les deux

parvenues

par

l'effervescence

spontanée des

internautes

connus ou

inconnus qui ont

débarqué sur mon

écran. L'image

politique du net

permet de

conjurer r la

position passive

par l'initiative

active. Tout le

monde est

diffuseur et si

l'image est

jubilatoire,

enthousiaste;

l'avenir

politique ne

sera de ce point

de vue plus

jamais comme

avant, et si le

premier temps a

favorisé les

oligarchies,

premières

"branchées", le

temps de

l'universalisation

advenu ou en

passe de l'être

fait de

l'échange sur le

net un attribut

( certes inégal

mais c'est

politiquement

peu important)

virtuellement du

peuple tout

entier.

La formule de la

soumission

sembla d'abord

aller comme un

gant à la

démocratie

désubstantialisée

(Guy Bois)

qu'engendrent

les puissances

conjurées pour

imposer la

"nécessité

unique ( le

trépas)" de la

mondialisation.

Elle est, il

faut le rappeler

l'expression

fondatrice

autant que

réductrice de sa

propre œuvre

beaucoup plus

contradictoire,

de l'André

Siegfried des Tableaux

politiques de la

France de

l'Ouest,

lorsque son

républicanisme

de combat

s'irritait de ce

qu'il pensait

être un destin

éternisé

(l'asservissement

volontaire

supposé des

peuples

de l'ouest

français, aux

maîtres de la

rente foncière

et du

catholicisme

unanimiste).

Aucun destin de

soumission

(ou de

domination

dans la vulgate

démobilisante du

sociologisme)

n'est jamais

adjugé quand

il s'agit

d'humains non

massifiés et il

y a désormais un

demi-siècle que

l'historiographie

a retrouvé la

fierté d'une

résistance

jusque chez les

chouans de la

contre-révolution

Piètres

sociologues ceux

qui n'ont pas

intégré l'apport

le plus profond

de la pensée de

... Marx. Voir

et penser

la contradiction

dans l'essence

même des choses.

La contradiction

au sein du réel,

n'est-ce pas

l'inverse

gnoséologique de

l'injonction

binaire des

media massifiant

comme des

discours de

désubstantialisation

de la démocratie

des politiciens

de media et de

la publicité

marchande et

manipulatrice

dont ils

s'inspirent.

Revenons à nos

images. Toutes

les images

médiatisées ne

doivent pas être

fétichisées,

comme

irréductiblement

addictives ;

sur ce point

Régis Debray a

raison contre

Guy Debord, le

spectacle

est une fonction

anthropologique

de toute société

normale, ne

serait-ce que

comme moment

spéculaire de

son unité (Lacan

et Durkheim) et

certaines images

peuvent être

radicalement

libératrices ou

sublimantes

(l'icone) ou

irrémédiablement

tragiques. On

s'arrêtera ici

sur deux

seulement, car

la troisième

n'est que la

tautologie

textualisée

de la deuxième,

tautologie (lire

sur cela Clément

Rosset) ne

signifiant pas

épiphénomène de

la connaissance,

en l'occurrence

lorsque

l'assertion

redondante

s'inscrit, et

avec quelle

efficacité, dans

le performatif

de l'action

politique,

redoublée de sa

composante la

plus subversive

possible,

l'humour, et le

rire induit, qui

verrouille

l'effet de

ridiculisation

de

l'adversaire..

L'une, celle qui

nous montre avec

quel bonheur

Nicolas Sarkozy

et Françoise

Hollande en

compères

satisfaits,

n'est rien

d'autre que la

couverture d'un

magazine de très

large diffusion,

Paris-Match,

certes on donne

ici en plus sa

version quelque

peu subvertie

par un texte

diffusé sur le

web, mais c'est

pour le plaisir

autant que pour

la démonstration

l'image "dit"

tout et plus

encore.

L'autre,

produite de

l'agence

France-Presse,

se passe de tout

commentaire, le

texte étant

purement

informatif. Le

premier ministre

(Lionel Jospin)

l'homme de la

gauche plus

rien

(plurielle)

comme le

qualifiait ses

critiques de

gauche) met

gentiment la

main sur

l'épaule du

président de la

République,

Jacques Chirac,

qui le devance

suscitant le

rire du

président du dit

MEDEF, Mouvement

des Entreprises

de France, à

distinguer de

l'antécédent

patronat

français.

C'est le baron

Ernest-Antoine

Seillières, du

lignage de

maîtres de forge

des Wendel, dont

la vaniteuse

contribution à

la

mondialisation

prédatrice de

l'industrie

française,

soumise aux

injonctions

libérales et

impériales du

centre du monde,

qui a oublié que

c'est le renfort

de l'Etat

français, bon

prince toujours

pour le

capitalisme

défaillant, qui

sauva au début

des années 80 le

groupe séculaire

de sa grande

famille du cruel

entonnoir de

l'histoire des

faillites.

Honneur au

photographe

anonyme : Belle

brochette,

indeed, si

l'on veut bien

nous pardonner à

la fois cette

familiarité et

cette soumission

ironique à la

langue que tous

tendent plus ou

moins à nous

faire substituer

à la notre tant

dans

"l'entreprise"

que dans la

"recherche",

réduite de facto

au quantitatif

et aux idées

transférables et

sans sols, donc

simples.

Nous vivons le

temps de

l’ambivalence

des images. La

majorité celles

que déverse en

chaos de sens et

de non sens le

flux médiatique,

chaque jour dans

l’œil du cyclope

télévisuel au

sein des vies

privées, sont

les leurres de

l’enfermement

interprétatif

réduit à

l’anecdote

excluant tout

récit (Christian

Salmon,

Verbicides

Climats). Elles

s'adressent à

des individus

structurés par

les formes de

(dé)

subjectivation

de la

mondialisation,

psychotiques et

acritiques

(Dany Robert

Dufour, L’art

de réduire les

têtes.

Fayard 2002 ) et

elles alimentent

leur dé

subjectivation.

A l'inverse, il

en reste de plus

rares échappées

à la moulinette

du nivellement

de masse et de

planète, qui

ramènent aux

mémoires

identificatrices

et aux

symbolisations

de

l’appropriation

possible d’un

monde à

connaître dans

les limites des

raisons de

l’individu

moderne, névrosé

et critique. On

part ici de deux

photos

subjectivantes

en ce

qu'elles

induisent le

regard d'un

sujet libre en

mouvement de gai

savoir et de

surcroît un

citoyen (adulte

libre fondé en

droit au sein

d'un peuple

souverain) parce

qu'elles

condensent plus

qu'elles-mêmes

dans un

feuilletage de

sens inépuisable

embrayeurs

d'associations

libres et

disponibles pour

la réflexion

autant que pour

les respirations

de l'imaginaire.

Elles sont

virtuellement

des œuvres elles

sont

inséparablement

des actes.

Qu'est-ce

qu'une date ?

D'abord ces

marqueurs de

réalité et de

mémoire qui

condensent les

transformations

opérées dans

l'opacité des

structures dans

un

évènementialité

qui les

visibilisent ce

qui n'exclut pas

la nécessité de

les interpréter.

Les dates, ces

data par

excellences qui

font référence

doivent plus que

jamais

structurer le

savoir sur les

sociétés en un

temps de

retour

fulgurant de

l'histoire en

pieds-de-nez à

ceux qui

l'avaient

enterrée, avec

ses sujets

personnels et

sociétaux,

nations,

peuples

ensemble

civilisationnels,

tribus de

l'effervescence

juvénile, les

classes

peut-être mais

celles des

sociétés de la

mondialisation,

1995,

novembre-décembre

la révolte

nationale et

sociale des

classes moyennes

salariés des

services publics

et des classes

populaires

solidaires

contre le

dépeçage de la

société

salariale

(Aglietta

Brender 1984)

française.

2002 Le 21

avril, la

révolte

populaire légale

aux élections

présidentielles

après les

accords de

Barcelone, le PS

cosignataire

passe aux

oubliettes et y

est encore

(février 2009),

Avril 2005, le

Non radical

français à la

désouverainisation,

passant par

la

constitutionnalisation

du libéralisme,

un non Etat

européen asservi

au pouvoir

financier.

Entre ces deux

moments qu’il

est légitime de

relier sinon de

confondre, les

élections

présidentielles

françaises

d'avril 2002, et

le referendum

sur la

« constitution

européenne » de

juin 2005, deux

photos se sont

révélées dès

leur production,

à valeur

historique parce

qu’elles ont

condensé des

flux de sens et

de valeur

probatoires qui

ont été

réappropriées

par des

multitudes à qui

leurs

représentants

naturels ne

donnent depuis

longtemps plus

rien à penser.

Ces deux

élections ont,

contre toute

prédiction

évolutionniste

des tenants de

l'abolition des

sociétés

humaines dans

une humanité

d'avant Babel,

réduite à

l'espèce, de la

fin de

l'histoire, ont

manifesté

l'irréductible

dynamique de

l'historicité

des sociétés. La

première à

évincé

spectaculairement

le représentant

d'une gauche qui

depuis vingt ans

prétendait se

passer de

peuple, - et sur

ce point le

fugace vainqueur

populiste (?)

avait beau jeu -

et l'humiliation

sera difficile à

inverser. La

seconde a vu un

peuple

désouverainisé

par ses propres

représentants et

qui n'avait pu

dans le premier

épisode que

résister par la

dérision, se

manifester de

nouveau en

souverain de

lui-même sur un

vote

radicalement

univoque et de

facto

révolutionnaire

quoique que l'on

puisse parier

que toutes les

forces possibles

des

bureaucraties

continentales,

des media

monopolisés, de

l'argent, vont

tout faire pour

lui faire

oublier comme

elles vont tout

faire pour

abattre, ceux

qui dans le camp

des compères en

euro-mondialisation,

ont eu le

courage de faire

sécession et

d'abord Laurent

Fabius qui n'y

pourra mais, ca

r il n'a ni la

configuration

sociales ni les

ressources

personnelles

pour oser un

appel au peuple

qui mettrait en

pièce toute le

carcan

idéologique et

institutionnel

que depuis 1983

il a lui même,

comme premier

ministre de

François

Mitterrand,

largement

contribué à

édifier.

|

Ce

fut Non, et quel non !

L'histoire des

peuples

est repartie et c'est

vraiment cette fois-ci

dans une campagne de

résistance à la

mondialisation. Guy Bois

et ses analyses qui ont

radicalisé notre

perception et ont enfin

permis d’unifier tant de

forces disparates et de

phénomènes apparemment

éclatés, (Une

nouvelle servitude,

essai sur la

mondialisation

2003,

François-Xavier de

Guibert) n'ont jamais

été si nécessaires et si

confirmés. Le colloque

du Lestamp aussi qui se

déroulait à la

Médiathèque de

Nantes-centre du monde,

en décembre dernier

n'aurait pu viser plus

au centre de la

contradiction principale

du temps actuel. Notre

communication y

annonçait « Le

retour

des

peuples

». Il va venir ! Elle va

venir, ou plutôt pour

l'essentiel on en donne

ici la moitié de la

teneur, nous réservant

de développer plus tard

l'autre dimension de

l'antagonismes des

peuples

et de la mondialisation,

celui des pays et de

l'empaysement voire

celui de

l'éventuellement fin des

paysans.

Un

rêve citoyen et de

sociologue ?

si les

sociologues rêvaient et

si les

majorités

populaires étaient un

objet, comme

ils disent,

légitime.

On y est dans ce

retour

!. Ce vote, même analysé

à la diable et de haut,

s’avère un vrai rêve de

citoyen et de

sociologue ; enfin de

ceux d'entre eux qui

s'intéressent plus à la

réalité sociale et à

l'histoire vivante plutôt

qu'à la "(re)

construction" de cette

réalité et à l'évolution

(un seul sens dont seule

une cléricature érigée,

en secte disciplinaire

possède, seule, la clé)

et qui cultivent cette

culture de la rupture

épistémologique d’avec

les prénotions du sens

commun ; culture devenue

l'alibi imposteur de

leur séparation

méprisante d’avec la

communauté de leur

peuple.

Pour le

citoyen un peu

sociologue,

ce

vote « c'est la très

nette volonté de

protestation des classes

populaires » doit

reconnaître un des

ténors de la classe

parlante, Roland Cayrol

lui-même (La Tribune du

30 mai 05 ) pourtant

expert en promotion des

élites de la pensée

unique. Mais pourquoi de

protestation ?

sinon, pour insinuer les

bornes populistes -

cette insulte suprême

des oligarchies

régnantes - et la

dimension sous-politique

où l’on veut confiner

tout cela ; la

protestation sociale ce

n’est pas si grave, cela

ne touche pas au dogme

de la nullité politique

adjugée des

peuples,

alors qu'en l'occurrence

il s'agit ici de la

conjonction convergente

des trois angles du

populaire la nation

politique, le peuple des

rapports sociaux les

dites (et très floues)

classes populaires, le

peuple des cultures

communes.

Volonté

générale

nous suffit

(hein Jean Jacques !) ;

c'est qu'en l’occurrence

ces classes populaires

que là encore, la

chirurgie sociologique

habituelle délie confine

comme plèbe, voir comme

"bas" M. Verret, O

Schwartz), sont

inséparables de peuple,

Populus..

Sujet collectif, auteur

(auctor, auctoritas),

de la souveraineté et

pas seulement depuis les

révolutions modernes et

d’abord la nôtre.

Volonté du

peuple ! Rien de moins,

rien de plus. D'’un

peuple retrouvé, clé de

toute résistance, même

si, comme toujours, ce

sont d'abord les classes

populaires et d'abord,

los olvidados par

excellence, les ruraux,

ces

périphérisés

de l'intérieur,

ouvriers (la moitié) et

chasseurs (le seul

mouvement social

populaire et

démocratique né depuis

la mondialisation), même

si ce sont ces deux

évocations repoussées

par la bien-pensance qui

manifestent le plus

clairement cette

volonté. Ce qu’ils

refusent et toujours

plus de vote en vote

depuis 1984, (en

changeant à chaque fois

la majorité politique

entre les deux pôles du

pareil au même) et

avec le plus de

conséquence, maintes

observations permettent

de l’expliciter, ce

qu’ils refusent, pour le

moins trois violences

qui leur sont faites

depuis que l’air du

temps de la

mondialisation a conquis

les oligarchies des très

grandes villes

accaparant les pouvoirs

de scènes et les paroles

médiatisées.

- La première est celle

de l’injonction à leur

disparition comme nation

libre et indépendante.

La seconde

reconnaissance attendue,

comme au temps du

progrès social des

Trente Glorieuses

de la société

salariale,

c’est la

reconnaissance de leurs

intérêts spécifiques à

la fois différenciés de

classes, essentiellement

des producteurs, c’est

la reconnaissance de

droit à la

territorialisation (empaysement

J Réault Coll.

Lestamp 2, 4 Décembre

2004) protégée.

- L’unité de

l’ensemble, dans des

sociétés modernes

démocratiques, aptes à

gérer leur légitime

conflictualité, est la

nécessité organique mais

aussi la valeur plus ou

moins universelle, en

tout cas dans

l’universel concret de

la nation, du lien entre

les classes et les

nations dans leurs

luttes solidaires

retrouvées.. Ce lien

entre luttes de classes

(c'est peut-être

vieillot mais plus

robuste que luttes de

classement), et

constitution nationale

de la société salariale,

c'est Emmanuel Todd, (un

des rares sociologues

ayant échappé à la

neutralisation de la

politique par le

monopole

de Sciences

Po) qui en a

radicalisé l'expression

scientifique dans

l’analyse des votes de

1981 à 1994 (Sur le

malaise politique

français,

Fondation

Saint-Simon), prélude

théorique à

l'élection de Jacques

Chirac sur la fracture

sociale, et au sursaut

populaire de l'automne

1995. Mais il retrouvait

ainsi ce qu'avait théorisé

l’œuvre fondamentale qui

pense et clôt les Trente

glorieuses de la

normalisation

démocratique des

rapports du capital et

du travail sur fond de

progrès social :

Les

métamorphoses de la

société salariale

(Aglietta et

Brender, Calmann-Lévy

1983), publiée

l’année de la

renonciation des

« élites » de scène en

France, et à échéance

les auteurs eux-mêmes, à

toute résistance

conséquente à la

mondialisation.

- Le troisième

refus est celui des

fondamentaux de

l’humanisation,

sur le

rapport de la loi et des

communautés (qu’indique

mais que ne résume pas

l’inceste), sur les

grandes différenciations

fondatrices de la

raison, parents/enfants,

hommes/femmes, âges de

la vie et de raison

interférant, sur la

légitimité de l’indigène

sur le territoire qu’il

a façonné pour paysager

le pays des humains. (P.

Legendre, De la

société comme texte.

Fayard 2002)

Tout ce que,

sous couvert de

tolérance absolutisée,

de dénégation nihiliste,

de rejet de tout rapport

nature et culture, d’Antinationisme,

on fait norme le

piètre et mortifère

modèle de la pensée zéro

(Todd,

l’illusion

économique,

2002, P A

Taguieff,

Résister au

bougisme

2001). Les

oligarchies mondialisées

imposent avec violence

et mépris, au sens

commun populaire

disqualifié et méprisé,

certes peut-être de très

loin à partir de

l’épicentre californien-

si justement repéré, de

sa prison par Régis

Debray identifiant le

noyau libéral absolu de

la pensée 68 - mais

surtout relayé par les

post-intellectuels de

l'identité négative

monopolisant les scènes

de la financiarisation

uniforme des media de la

mondialisation.

-

Brèves remarques

intermédiaires sur le

peuple et le populaire

pour un lieu commun des

sciences sociales.

On a reporté en annexe

sous le titre

Retour

des

peuples

-II-,

Peuple politique peuple

social peuple sociétal,

pour un lieu commun des

sciences sociales,

le

développement beaucoup

plus ample qu'il nous a

paru nécessaire

d'apporter à cette

réédition de décembre

2008, qui n'a plus

l'alibi du

faire

vite

de

la réaction à chaud

sur un évènement

historique, quoique

l'histoire, en

l'occurrence en cette

nouvelle crise du

solstice 2008 (après

celle prémonitoire de

1995), se soit remise à

galoper, telle qu'en ses

révolutions et que

chaque jour nous livre

pour le moins un nouvel

"évènement historique"

On renvoie notamment

dans cette newsletter à

la suite de Tribune

libre,

Comment

résister à la débandade

de

la raison, sur les sens

possibles du pacte entre

Ségolène Royal et

Georges Frêche. //, et à

notre texte

Apocalypse

à Manhattan,

pour

la première grande crise

de la mondialisation,

celle du 11 septembre

2001) prodrome à maints

égards de l'actuelle

crise systémique. (2009)

Quel

(s) peuple(s) sociaux

dans le vote de juin

2005 pour le

sociologue ?

Chiffrons

donc, c'est l'approche

la plus simple mais le

nombre pensé dans la

mobilisation

démocratique des

sociétés est toujours

plus que lui-même, il y

a de quoi faire, quoique

les institutions de

sondage ont presque

toujours au cours de la

campagne dissimulé leurs

croisements avec les

catégories sociales et

spatiales pour nous

enfermer dans

l’indexation aux

boutiques politiciennes

radicalement hors sujet.

Quel est le vote supposé

des "électeurs

socialistes" etc.. Ce

type même de

questionnement

abolissait du même coup

la conception citoyenne

du vote et la démocratie

pensée dans son rapport,

également fondateur, au

peuple social, indexant

les identités aux

modalités identifiants

du travail et de

l'emploi.

Mieux que

l'évidence affichée par

les sondages, de

stratifications

économiques, un vote

d'actifs, de

travailleurs.

Le oui est

certes aussi la réponse

de la grande aisance et

de la richesse quoiqu'il

serait réducteur de se

borner à cette

perspective économiste

élémentaire, à

virtualité démagogique

quand elle est moniste.

On en éprouve d'abord

l'heuristique avant d'en

venir à beaucoup plus

complexe l'indexation à

des territoires

culturels,

anthropologiques,

historiques.

Ont dit NON, on

commence désormais à le

savoir en épluchant

vraiment beaucoup de

papier, 66 % de

ceux qui gagnent moins

de 1000 euros par mois,

66 % de ceux qui gagnent

moins de 1500 (notons

que la scission

misérabiliste

qu'affectionne la

deuxième gauche et

les réseaux dominants

nantais, des "exclus"

opposés aux salariés

n'existe pas face à

l'avenir d'une nation,

il n'y a ni "banlieue"

ni "pauvres" mais une

milieu populaire

solidaire) 55 % votent

non, de ceux qui gagnent

entre 1501 et 3000, mais

plus que 40 % de ceux

qui gagnent entre 3000

et 4500 et 26 de ceux

qui gagnent plus ( CSA

La Tribune ). C'est beau

comme à la revue ;

y = ax pour les amoureux

des fonctions

statistiques.

Mais mieux

encore vaut

l'aune du

rapport au travail,

près de 70 % des

ouvriers plus de 60 %

des employés, la

majorité des professions

intermédiaires.. Quant

au rapport du Oui et du

Non à l'emploi,

cet autre marqueur des

"rapports sociaux de

production" du peuple

social de l'après-classe

ouvrière historique, il

est tout aussi parlant

en bloc : 60 % du

salariat cadres compris

(64 pour ceux du public

et même 58 % pour ceux

du privés ont voté non.

( Où se trouve la

scission que tentent,

depuis une génération de

creuser ensemble, les

media la CFDT, le

patronat et leurs

respectives dames

patronnesses (les

humanitaires)

entre ces deux pôles du

travail libre en France

? ) ; quant on passe au

niveau du détail,

l'intensité du rejet se

manifeste comme un

véritable hurlement, 71

% des intérimaires ont

voté non, 69 % des CDD

(dont pourtant la

majorité sont des

femmes) et les CDI sont

encore 58 % cadres et

fonctionnaires compris

.Il n'est jusqu'aux

inactifs dont 54 % ont

voté non; malgré le

pilonnage niais et

sénile des universités

bien pensantes, la

majorité des étudiants

n'a pas suivi alors

qu'elle est en train

éprouver l'Europe des

masters, celle du

nivellement intellectuel

par le bas des

Universités, de la

reféodalisation, de la

déstructuration radicale

du temps de

l'apprentissage

intellectuel

(semestrialisation).

Seuls donnent

une très courte majorité

au non les patrons,

- ce qui donne une large

part de Non dans le

peuple des petits

entrepreneurs condamnés

par la mise en

concurrence mondiale de

la normalisation

européenne -

encore est-ce en fin de

campagne et par tropisme

chiraquien, et les

retraités,

irréductibles à

une tiroir d'économisme

sociologique, dont le

légitimisme et le besoin

de conformité s'ajoutent

à une provisoire

protection maintenue,

acquis pourtant

précarisé de la France

de l'indépendance

nationale et de la

croissance des Trente

Glorieuses, du compromis

social de société

salarial entre le

communisme et le

gaullisme. L'Ouest de la

contre- révolution, sur

lequel on revient plus

loin, a bénéficié de ce

point de vue de son

suréquipement

clientéliste en maisons

de retraite sous la

coupe des notables des

deux grands partis du

consensus libéral et

mondialiste. Qui

n'a pas vu hier les cars

entiers affrétés par

quels fonds publics ou

occultes, déplaçant les

pensionnaires des

maisons de retraite vers

les isoloirs du bon vote

dans la ville de Nantes

qui donne 60 % au oui ?

Ce sont bien

plus globalement et plus

génériquement les

actifs

(les

travailleurs

au sens large

d'une respectable

sociologie indigène) qui

sont en même temps les

adultes

chargés de

famille

- et donc

d'avenir - qui

sont, comme à l'automne

1995, le socle de cette

nouvelle résistance à la

mondialisation qui, pour

la première fois et

grâce à cette seule

forme du suffrage

universel national

direct, n'est plus

affaire de minorités

ésotériques, les

sympathiques mais si

radicalement

dépopularisés

intellectuels et

militants d'Attac.

Beaucoup de ces derniers

d’ailleurs n'osent plus

se dire antimondialistes

et veulent tant se faire

montrables pour ne pas

déplaire aux media

financiarisés qui les

ont transformé en

gentils "alters,"

incapables de

solidariser avec les

autres formes de

résistance populaire

anti-américaines au

niveau mondial, ou à

leurs yeux trop

conservatrices au niveau

national, en invoquant

comme si souvent la

social-démocratie pour

masquer ses trahisons

colonialistes, une

laïcité alibi de la

xénophobie

anti-arabo-musulmane, ou

un évolutionnisme

progressiste qui

archaïse le volant

d'inertie

anthropologique rural en

particulier, populaire

en général, résistant

sur tous les

fondamentaux

anthropologiques que le

processus de

mercantilisation, le

poids des classes

culturelles centrales,

les media, et ceux qui

s'enferment dans une

anachronique identité

progressiste, prétendent

inverser. Alors que la

grande question actuelle

des

peuples

et des classes

populaires est celle de

la résistance et d'abord

de l'autoconservation.

Le premier devoir de

surcroît.

Quel(s)

peuple(s) sociétaux ?

Du

nombre au

peuple dans

des variations

territoriales autant que

sociales des

milieux

socio-spatiaux-mémoriels

concrets : Les

polarisations spatiales

du

oui et du

non

Le Non

vient de

reproduire un

lieu commun,

autour d'un

bien commun

menacé ;

il a rappelé au monde

que voulait toujours

vivre le peuple

français, il a montré à

ce peuple que le mépris

et la tyrannie des

nouvelles oligarchies

n'était pas une

fatalité. Commune

commune ! c'est le

premier cri de

l'émergence des

peuples

modernes au sein

même du féodalisme.

Une souveraineté

empaysée

dans les

territoires de temps

longs d’une

France-diversité au sein

de l'économie- monde qui,

tout à la

fois, centre

et

périphérise.

Dans le macrocosme de

l'économie-monde de

Fernand Braudel, nous

ajoutons l'idée,

éprouvée par de

multiples travaux, de

l'heuristique des

microcosmes

sociétaux

(sociétés

pensées comme

microcosmes du monde

mondialisé, ce qui

n'épuise pas le monde),

au sein desquels se

structurent tout aussi

intensément cette clé de

l'organicité du monde

total, la

centration

et la

périphérisation,

tout aussi bien dans la

société centre

(Etats-Unis) que dans le

premier cercle des

sociétés centrales (dont

la France), que dans les

sociétés des

périphéries. La

mondialisation, son

multiplicateur

bruxellois, sa monnaie

de financiers, ses

serviteurs de tous les

"partis de

gouvernement", en gros

grands et petits

oligarques, engendrent

des faits sociaux et

politiques d'une

intensité et d'un éclat

démonstratif à la

hauteur de ce leur

colossale imposture

culturelle et politique

qui se présente aussi

comme une véritable

révolution de la

décivilisation. Le Non

populaire d'hier

se singularise avec une

prodigieuse évidence

comme inséparablement

territorial et social et

dans les deux cas, le

tout et ses

fractionnements

civilisationnels

(espaces-milieux des

genres de vie de la

ville et de la campagne)

et sociaux (séparations

en milieux de classes)

sont l'unité d'analyse.

Vitalités

des résistances rurales

face à l'injonction du

dépaysement

(JR 2004)

Sécessions des

centre-villes de l'archipel

de la mondialisation

Ce vote est donc

un vrai rêve réalisé de

géographe social aussi.

Le non est d'abord et à

un point insolent, celui

des campagnes qui une

fois de plus assènent

aux monopolisateurs de

la parole des scènes

médiatique ou

sociologiques qu'elles

existent bel et bien,

savent encore chasser,

entre hommes, et savent

que même en cours

d'extermination

euro-mondialistes des

petits agriculteurs sont

encore les

indispensables

empayseurs,

producteurs

de paysages et de pays.

Les ruraux n’ont

pas oublié le

"charbonnier maître chez

soi" long idéal

millénaire (presque)

arraché une certaine

nuit du 4 Août 1789

après le plus puissant

mouvement populaire

victorieux de l'histoire

de France, trop

abusivement réduit à une

expression que l'on

croirait déjà empruntée

aux media de Maastricht

et de la constitution de

Giscard, vilipendant les

attardés et les crétins

: "la grande peur". La

plus puissante

réalisation historique

jamais réalisée de ce

que Roger Dupuy a

fortement élaboré comme

Politique du

peuple

(Fayard 2002),

cet impensable ou plus

précisément ce refoulé

de la

science

politique,

science naine,

appendice des chapelles

médiatiques et même de

l’histoire progressiste,

l'autre histoire sainte

se drapant dans l'empire

du bien pour domestiquer

et moderniser les

peuples,

à l'égal des libéraux.

Les résultats

spatialisés offrent un

vrai festival de

révélations plus riches

en un seul jour que dix

ans de production de

sociologues, ces gens

qui ne savent rien

d'organique sur leur

société pensée comme un

tout.. En un mot,

l’unique bloc cohérent

de départements

qui donnent une majorité

au OUI au milieu d'un

océan de Non a

constitué, il y a deux

cent ans, l’espace

principal de la

Contre-révolution ; (

l'histoire profonde et

fondatrice rejoue de

bien loin - relisons

Braudel -).

Les choses se

sont bien éclaircies

depuis la répétition

générale du vote autour

du traité de Maastricht

; le poids de l’Eglise

catholique constituait

encore le principal

discriminant et le vote

hors Paris correspondait

à deux siècles de

catholicisme

post-révolutionnaire ;

les réalités de la

mondialisation on fait

un sort à l’emprise de

la plus ancienne

multinationale. Ce

qui reste une constante

en revanche, c’est la

deuxième matrice de

l’acquiescement

majoritaire à la

solubilisation des

peuples

dans l’alcool du marché

: les bobo-lands des

très grandes villes les

plus mondialisées -

Paris-plage-vélo, Lyon

la fédéraliste et

quelques autres

métropoles peuplées de

cadres

supérieurs

et de ces si

commodes "sans papier".

Rapportée à

cette toujours si

vivante grande

polarisation de la

révolution néolithique,

entre ville et campagne

et malgré ces

interpénétrations

digitalisées qui

semblaient les

dédifférencier, la

géographie du non et du

oui est tout aussi

massivement exclusive

(même dans les

départements de l’Ouest

à oui majoritaire, on la

retrouve aussi) Les bien

éduqués du Oui, des

villes de l’archipel de

la mondialisation

s’opposent au Non

ruraliste, osons le

dire rural voire

ruraliste.

C'est pour les

Verts, et

n’est-il pas à la fois

savant et citoyen

d’adorer rendre verts

ceux qui nous disent que

l’espèce humaine est de

trop sur la 3° planète),

mais plus encore

impénitent historien

d’esprit, c’est avec une

double jubilation «

scientifique » que je

vois réactualiser cette

constante, dans les

moments-clés de

résistance nationale, le

populaire de tout le

territoire, peuple

urbain compris, et le

rural forment un

ensemble-milieu

organique (que les

économistes de la

consommation telle

Nicole Tabard, ont

repéré depuis

longtemps). Et dans ce

tout c’est -

contrairement à toutes

les analyses

technocratique et

évolutionno-progressistes

la ville, ou ce qui en

reste, disons l’espace

artificialisé du

résidentiel urbain qui

est tirée par le rural-,

c'est le peuple rural

qui est le noyau dur,

"conservatoire" du

peuple-nation, qui donne

le ton, et non les

villes d’où viendraient

tout initiative et force

d’attraction si l’on en

croyait ceux qui nous

les présentent depuis

deux siècles comme en

mission de civiliser les

campagnes, tant chez les

marxistes courts comme

chez les libéraux

(Encore Michéa et son

Impasse Adam

Smith !). Entre la

Vendée et la

dékoulakisation !

(Note de l'éditeur 2010,

Sur la place de l'Ouest

dans l'ensemble des

écosystèmes sociaux des

mobilisations ( J Réault

Lersco-CNRS 1989 cet

essai chorématique

emprunté à Lestamp-HP,

UPJV, Nantes 2010,

copyright).

|

Nous empruntons les

systèmes familiaux à E.

Todd, dans notre

problématique des

écosystèmes sociaux

(populaires) du

développement. (JR

Lersco 1989).

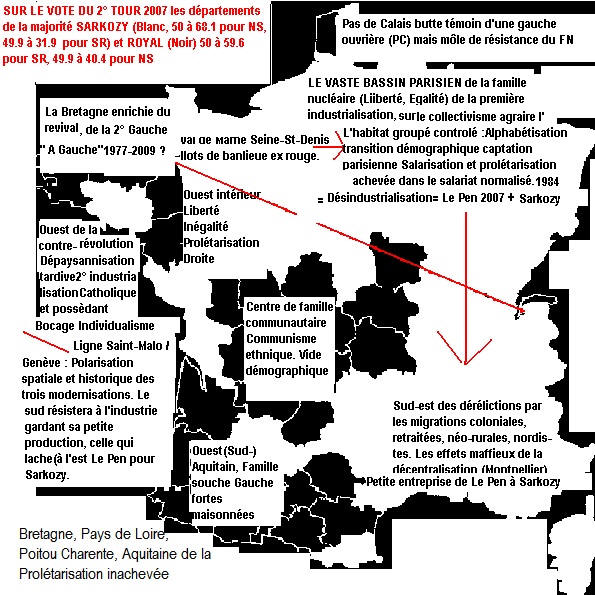

Carte synthétique

extraite de "Nicolas et

Ségolène..." (Sociologie

des présidentielles et

formes de prolétarisation

J Réault 1989, 2010.)

Cliquer sur la carte

pour accèder à

l'article

ou

Cliquer Ici

|

|

| Erratum

du chorème

pouvant encore subsister sur le

site, pour le "Vaste bassin parisien"

(Nord-est) Lire

Prolétarisation achevée et non

prolétarisation inachevée.

Cette dernière concerne

essentiellement l'Ouest de la

contre-révolution ( A

Siegfried), première droite,

et de la dépaysannisation

tardive qui devient vivier de la

Deuxième gauche;

l'Aquitaine est est une forme

oliganthropique et première

gauche radical-socialiste de la

prolétarisation inachevée.

Extrait de J Réault

Nicolas et Ségolène 2007 ou

le mystère de la dame de Vix.in

J Deniot, J Réault, Espaces

Temps et territoires. Ed.

Cahiers du Lestamp-HP, 2, Nantes

2010. Egalement disponible

sur ce site.

Fin d l'insert éditorial 2010 |

Recul

de l'emprise d'église

sinon des réminiscences

de l’Ouest

de la

contre-révolution ?

C'est

cependant de

Nantes, que nous

écrivons. Il y paraît

bien clos ce cycle des

révolutions dans l’Ouest,

notre territoire

d'études de temps long

biographique, où les

villes républicaines

résistaient aux piques

vendéennes et à

l'invasion étrangère. Ce

sont désormais les

campagnes qui résistent

et les villes qui se

laissent envahir. Nantes

ou Rennes (on hésite)

paraissent désormais

comme l’épicentre de

l’onde de

l’anti-tremblement de

terres du OUI. C’est de

là que ressurgissent des

vassalités et

oligarchies d'Ancien

régime, mais toujours

dans ce seul espace de

l'Ouest ( Bretagne et

Pays de Loire à

l'exclusion de toute

autre région française )

: pays de la

soumission disait un peu

méchamment A. Siegfried

qui savait pourtant

aussi les réserves

démocratiques qui y

coexistaient avec ceux

qui veulent toujours des

maîtres-notables,

monarchistes puis

socialistes veillant sur

leur salut, pays de la

"déférence sociale",

pour E Todd qui, quoique

anglophile, ne répugne

pas à la litote, joyau

stylistique de notre

classicisme.

Ici, nous l'avons écrit

depuis longtemps, les

forces dominantes,

anciennes et nouvelles

bien unies, deuxième

gauche (CFDT, majorité

du PS) et première

droite (les Verts, les

Bayroutistes, la

majorité de l'UMP) a

écrit si joliment Todd,

s’engouffrent dans la

logique délétère de la

fusion dans le grand

tout mercantile

bruxellois, sous une

bureaucratie plus bornée

et plus inhumaine que

toutes celles qui l'ont

précédé dans les

Etats-nations, dans la

décentralisation dévoyée

et dans une rampante et

quasi ethnique Europe

des régions. Ce bloc de

l'abolition de la France

toujours à l'avant-garde

de la transmission d'une

identité négative

substituée à sa grande

histoire, tente de

nouveau d'en finir avec

la loi républicaine. Il

n'y a pas d'alternative

au raffermissement de

l'unité de la loi et du

bien commun, dans son

acception moderne et

française de service

public pour balayer les

ententes de copains pour

contourner l'une et

l'autre pour en finir

avec l'omerta locale à

virtualités lyncheuses

jusqu'au sein des

institutions, pour

dénoncer sous les

oripeaux

anarcho-libéralistes qui

n'est jamais ici que

l'avènement d'une

"féodalité de marché",

qui ne connaîtrait que

la loi du plus fort et

l'asservissement du plus

faible dans la recherche

d'une sécurité privée

sous les apparences du

contrat. Entre le fort

et le faible c'est la

loi seule qui protège et

le contrat qui asservit.

Jacky REAULT

Juin 2005.

En guise de

postface réflexive sur

l'implication de

l'auteur sujet dans le

"sujet" analysé.

Ce texte émane

d’un universitaire

improbable écrivant du

sein de ce double

ensemble, l’Ouest

intérieur retrouvé de la

contre-révolution et

Université de Nantes où

précisément la

souveraineté

populaire le vive la

nation du printemps

1789, le primat de Loi

sur les privilèges

opaques, les unanimités

locales de réseaux tout

puissants, la diversité

des sources culturelles

légitimes, ne sont plus

vraiment à l'ordre du

jour. Les politiques

d’épuration et

d’exclusion dans au

moins deux départements

(Psychologie et

sociologie) en sont des

manifestations désormais

passées au domaine

public.

En savent

cruellement quelque

chose par exemple les

enseignants chercheurs

d'un laboratoire qui a

du devenir associatif

pour maintenir son

existence et la liberté

d’expression de ses

membres et dont l'objet

reste précisément la

connaissance des milieux

populaires et que l'on

veut dans tous les sens

possibles du terme,

(qu’ils ont tous

éprouvés depuis trois

ans), éliminer comme

école de pensée et pour

certains d'entre eux

comme professeurs,

interdits de direction

et d'enseignement au

niveau des thèses, dont

l’une vient d’être

« blâmée » par les

instances

disciplinaires, cette

justice entre soi. Mais

c'est à tous les niveaux

et pas seulement dans

nos régions oui-ouistes

que populaire et peuple

sont devenus l'interdit

absolu des sciences

sociales établies !

______________________________________

Note de 2008 sur

Retour

des

peuples

I, Réflexion de premier

moment sur le Non

français au

referendum....revu

et corrigé et complété,

en novembre et décembre

2008.Seuls

des éclaircissements

théoriques sur l'image,

et des précisions

documentaires et

historiques ont été

ajoutés au texte de

2005.

L'interprétation

livrée à chaud en 2005

reste intacte ainsi que

les données numériques,

elle garde les traces

d'une émotion de citoyen

appliquée à

différents registres de

réalités.

Loin de nous

l'idée de la dénier.

Science sociale

sans conscience de soi

n'est qu'une imposture

positiviste

(pages roses

d'un Larousse de 2084).

Le seul complément

théorique significatif

est l'ajout du "commun"

dans l'approche du

"populaire".

Cette triple entrée

complexe d'un peuple

et d'un

populaire à

jamais insaisissable et

protéiforme tout en

étant irréductible,

signifie dans les

travaux élaborés au sein

du Lestamp, un refus de

s'enfermer dans à la

fois l'antinomie, le

faux binaire, et la

qualification

anachronique et

stratifiante, du couple

d'un millénaire

brouillage des sciences

sociales enfermées et

écartelées entre

Populus

plebs,

L'alibi de ses

confusions latentes

alimente aussi une

post-sociologies

méprisantes du

haut et du

bas,

récemment affublées d'un

complément

misérabiliste, le

fragile, par un

binôme de mandarins

pratiquant la mixité

sans doute pour se

couvrir du ridicule

(voir sur le Web, Haut,

Bas, Fragile...

________________________________________________

« Il

n’y a pas, il ne peut y

avoir une civilisation

mondiale au sens absolu

que l’on donne souvent à

ce terme, puisque la

civilisation implique la

coexistence de cultures

offrant entre elles le

maximum de diversité, et

consiste même en cette

coexistence »

Cl.

Lévi-Strauss,

Anthropologie

structurale II p. 417

|

|

2.

Retour

des

peuples - hiver

2008-9

Cliquer sur

J Réault

Peuple politique

peuple social peuple

sociétal (du commun)

Un essai de définition

des trois strates de' la

nébuleuse populaire et

d'un concept complexe de

peuple.

ANNEXES

Annexe 1

David

Looseley University Of

Leeds.

d'après le site de la

revue Volume, infra,

qui l'a publié; article

distribué aux membres de

IASPM Francophone

Europe.

« Musiques populaires : une exception francophone ? », un regard de cultural studies en forme de dialogue avec deux chercheurs du Lestamp.

On publie ici un texte de la principale figure scientifique vivante des Cultural studies anglaises, David Looseley qui rend compte ici du Colloque de Louvain Musiques populaires : une exception francophone ? de février 2007, et des interventions de Joëlle Deniot Jacky Réault et Gérome Guibert (ancien doctorant de Joëlle Deniot,). Sur la conception du populaire, un des thèmes centraux évoqués par David Looseley, et développée notamment dans ce colloque par J Deniot et J Réault co-fondateurs du Laboratoire d'Etudes et des Transformations des Milieux populaires, voir sur le site lestamp.com, leurs fiches personnelles ( Chercheurs du lestamp) Equipe Lestamp), sur les sites de Joëlle Deniot, chanson réaliste et chanson française de multiples articles interférents et sur www.sociologie-cultures.com, Pour un lieu commun des sciences sociales, L'essai en co-production, Le Commun et, l'article de J Réault, Peuple politique Peuple social Peuple sociétal, l'article de Joëlle Deniot dans le livre collectif, Le peuple dans tous ses états.

David Looseley (d'après le site de Volume, infra)

« Musiques populaires : une exception francophone ? »

Synthèse du premier colloque de l’IASPM – branche francophone d’Europe organisé les 8 et9 février 2007 à Louvain-La-Neuve, Belgique par Christophe Pirenne. [Première parution dans Copyright Volume! 5-2 2006, p. 199-204]

Les 8 et 9 février 2007 s’est tenu le tout premier colloque de la branche francophone d’Europe de l’IASPM (International Association for the Study of Popular Music), créée en 2005. L’absence d’une telle branche au sein de cette association mondiale de chercheurs spécialisés dans l’étude des musiques populaires avait longtemps été à regretter. Il fallait de toute évidence qu’une telle structure existe pour contrebalancer le poids traditionnellement accordé par l’Association aux musiques anglophones. Et celles et ceux qui, comme moi-même, ne sont ni francophones d’origine ni citoyens de pays francophone, mais qui se penchent quand même sur les musiques actuelles francophones, souhaitaient particulièrement le dialogue entre les visions analytiques et culturelles de deux cultures universitaires qui n’ont pas eu grand chose à se dire en la matière.

Pourtant, comme Gérôme Guibert l’a rappelé dans sa communication, on oublie souvent qu’une branche spécifiquement française avait déjà existé, de 1985 à 1989, et qu’un premier colloque IASPM avait eu lieu en pays francophone d’Europe. En 1989, c’est même la 5e biennale de l’association mondiale qui se tient à Paris, à l’instigation d’Antoine Hennion et de a revue Vibrations, attirant 80 intervenants de 24 pays. Mais selon G. Guibert, cet événement ambitieux et prometteur a plutôt déçu, révélant ‘les fractures entre recherche francophone et anglophone’, et ne mettant en présence que ‘des blocs de chercheurs homogènes et antithétiques’. Les raisons en étaient à la fois linguistiques (le colloque fut en principe bilingue, mais ses correspondants ne l’étaient pas) et épistémologiques, puisque les Anglophones représentaient pour la plupart la nouvelle ‘pluridiscipline’ des popular-music studies, issue des cultural studies, alors que les Français (majoritaires parmi les francophones) se réclamaient de disciplines spécialisées et séparées. Dialogue de sourds donc.

Dix-huit ans plus tard, l’expérience a été beaucoup plus réussie. Il est vrai que le colloque de Louvain-La-Neuve a été plus confidentiel et a réuni uniquement des francophones—d’origine ou d’adoption (Français, Belges, un Québécois, trois Anglais, plus un Français installé en Angleterre). Et ils étaient toujours pour la plupart des représentants de disciplines plus ou moins traditionnelles : musicologie, histoire, études littéraires, science humaines. Pourtant le dialogue s’est instauré tout de suite entre les diverses approches de celles-ci et les perspectives pluridisciplinaires des cultural studies. D’abord, de nombreux intervenants— pour la plupart, les plus jeunes—ont directement évoqué ces perspectives, interrogeant les personnalités fondatrices des popular-music studies comme Philip Tagg, Simon Frith ou Adorno. Par ailleurs, le titre du colloque a favorisé ce genre de rapprochements, en privilégiant ce vocable contesté de ‘musiques populaires’ et en invitant les intervenants à sepencher sur ce qui singularise les musiques francophones.

La problématique d’une exception francophone a en effet servi de tremplin à plusieurs thèmes et préoccupations, qui se faisaient jour au fur et à mesure des 24 communications, malgré la diversité de celles-ci. J’ai moi-même donné le coup d’envoi, Christophe Pirenne m’ayant invité à faire en guise d’introduction un tour d’horizon de cette problématique. J’ai donc cherché à faire ressortir les composantes distinctives des discours publics français sur les musiques populaires (médias, professionnels de la musique, intellectuels, institutions), à savoir: la difficulté de nommer ces musiques, le souci d’éviter le ‘populisme culturel’ des cultural studies, et, de concert, un certain refus de percevoir ces musiques comme uniquement un plaisir privé. D’autres communications ont interrogé la notion d’une spécificité francophone sous des angles bien différents du mien, mais elles ont toutes permis de voir, explicitement ou non, que cette spécificité existe bel et bien dans le domaine musical, s’incarnant avant tout dans le mot même de ‘chanson’. Vocable qui n’a pas son équivalent en anglais et qui s’offre donc en alternative à l’hégémonie croissante de la notion anglo américaine de popular music, mais qui semble également résumer toute une panoplie de significations esthétiques, culturelles et sociétales qui—c’est le moins que l’on puisse dire—ne sont pas faciles à cerner.

En décortiquant la carrière et l’image publique de Mistinguett, en partie à l’aide des Stars d’Edgar Morin, Catherine Putheil-Dessin a exposé les différences entre les processus de mythification en oeuvre au music-hall français et au cinéma, soit entre ‘vedette’ et ‘star’. Joëlle Deniot, replaçant son papier dans le contexte de débats très récents sur la notion de chanson française, a identifié pas moins de cinq ‘topiques’ pour définir l’originalité de celle ci, parmi lesquelles la proéminence de la langue, du mot—‘le chanter pour dire’—et le chassé-croisé entre monde de lettres et monde de la chanson’. Des approches essentiellement littéraires et linguistiques ont également été adoptées par Céline Cecchetto (‘Popularité et mémoire dans la chanson française contemporaine’) et Jean-Nicolas de Surmont (‘L’Ingénierie lexicale au service de la poésie vocale : propositions, problèmes, solutions’). Par contre, Stéphane Hirschi a voulu mettre en relief une tout autre conception de cette spécificité. Pour lui, la chanson se définit par sa fredonnabilité, par l’interprétation que l’on en fait et qui lui donne corps, et par une temporalité spécifique qu’il a qualifiée de ‘compte à rebours’ et d’ ‘expression d’une agonie’.

Mais le caractère exceptionnel de la chanson française n’a été ni la seule préoccupation des deux journées, ni la seule découverte. Pour beaucoup dans la salle (Fabien Hein : ‘Jésus, Satan et les musiques populaires’, Damien Tassin : ‘Le « Gai Savoir » des pratiques rock’, pour n’en citer que ces deux exemples), les musiques populaires, c’est avant tout le rock, ou—comme l’on dit beaucoup plus en anglais qu’en français—pop music : les musiques nées depuis l’avènement du rock’n’roll, et plus ou moins sous son influence. Catherine Rudent s’est demandée s’il y a ‘une façon de sonner’ populaire, et a suggéré que ce soit la répétition. Dans une communication particulièrement riche, François Ribac, répondant à sa propre question provocatrice, ‘pourquoi les Beatles sont-ils anglais ?’, c’est-à-dire pourquoi les musiques anglophones ont-elles été ‘populaires’, a souligné l’importance des travaux empiristes des scientifiques et ingénieurs britanniques depuis Newton, travaux qui dans les studios d’enregistrement du vingtième siècle ont favorisé une démarche expérimentale chez les ingénieurs du son.

Ainsi, sans que cela soit directement prévu au programme, beaucoup des débats se sont spontanément portés sur les définitions conflictuelles du terme ‘populaire’. Mot piégé par sa 'polysémie’ (Stéphanie Molinaro : ‘Le Concept de musique populaire à l’épreuve de la réalité sociale du rap’), sa ‘malléabilité’ (Vincent Rouzé : ‘Populaire, vous avez dit populaire ?’), et surtout par l’analyse misérabiliste des ‘Bourdivins’, qui ont mis en circulation une distinction fort douteuse et hiérarchisée entre la fonction esthétique du savant et une fonction présumée sociale du populaire. Pour certains, le populaire garde son sens séculaire : celui du Front populaire de 1936, comme Jacky Réault l’a déclaré dans l’un des débats et confirmé dans sa propre communication, ‘La Chanson comme mobilisation populaire’. Pour d’autres, peut-être majoritaires, le ‘sens anglo saxon’ des musiques dites ‘populaires’, défini par plusieurs intervenants comme ‘musiques de masse’ ou ‘musiques connues de tous’, est dominant. Mais ce clivage sémantique est, pour moi, moins béant qu’on ne pourrait le croire, car ce fameux sens anglosaxon est en réalité plus complexe, la notion de ‘musiques de masse’ étant toujours contaminée par le sens (francophone) de ‘musiques du peuple’, ce qui donne en effet une double légitimité à la pop-music, à la fois commerciale et sociale.

Plusieurs communications ont interrogé en effet l’enjeu de cette légitimité par l’entremise de l'opposition apparemment binaire entre haute culture et culture de masse. S. Molinaro et Anne Pétiau ont cherché à repenser la notion de musiques populaires à partir, respectivement, du rap et des musiques électroniques. Olivier Julien a exploité ses travaux antérieurs sur les Beatles pour situer les musiques populaires entre musiques folklorique et sérieuse : elles ne sont ni l’une ni l’autre mais composent une nouvelle synthèse urbaine et ‘phonographique’.

Dans la discussion qui a suivi ce papier et celui de V. Rouzé, qui tous les deux avaient mis en doute l’idée selon laquelle popular music égalerait musiques authentiques du peuple, il y a eu un débat passionné et passionnant sur la question, que J. Réault a su résumer en une revendication: ‘surtout ne pas créer une orthodoxie du populaire’. Ce qu’on pouvait observer en effet, c’était à la fois un glissement du langage critique francophone vers le sens anglosaxon, les frontières entre chanson et musiques populaires devenant de plus en plus 'poreuses’ selon Cécile Prévost-Thomas, mais en même temps un mouvement vigoureux de résistance à ce glissement. Ce qui montre qu’au moins les études sur les musiques populaires francophones se trouvent aujourd’hui à un carrefour, alors qu’en 1989 il semblait s’agir de deux routes parallèles qui n’allaient jamais se croiser.

La question de la légitimité s’est aussi posée sous deux angles bien différents de ceux-ci. Premièrement, des approches comparatistes, ou le populaire a été cerné à travers l’histoire de l’art (Emmanuel Parent), les musiques expérimentales (Matthieu Saladin), et le dualisme musique de création/musique d’exploitation (Barbara Sallé). Et deuxièmement, par le biais de la politique culturelle. Jean-Charles François, aidé par son collègue Eddy Schepens (qui aussi prononcé le mot de la fin), a montré dans son intervention sur le Cefedom Rhône-Alpes à Lyon que le débat entre musique sérieuse et musique de masse n’est pas que théorique mais retentit au niveau institutionnel. A Lyon, en 2000, à la suite d’initiatives prises par Catherine Trautmann, alors Ministre de la Culture depuis 1997, il fut décidé que, en plus du jazz déjà reconnu, il fallait accueillir toutes les pratiques musicales, même les musiques actuelles/amplifiées. Mais, à en croire J.-C. François, c’est une chose de reconnaître ces musiques ; c’en est une autre de les faire cohabiter avec les musiques déjà en place, car il y a toujours ‘un refus de vivre ensemble’. Autre vecteur de légitimation, les quotas radiophoniques, dont Bruno Rodriguez a retracé les enjeux depuis leur mise en place en 1994-1996. Le Québec a des quotas depuis 1971, mais Martin Lussier, doctorant en communication à Montréal, a plutôt souhaité aborder la légitimité sous une autre forme : celle de la logique de la catégorie institutionnelle à l’oeuvre aux premières ‘Bazarderies’ tenues à Montréal en 2005 pour explorer et consolider les musiques dites ‘émergentes’. Ici, le chemin de la reconnaissance, c’est la dénomination tactique, car pour que la scène émergente existe, ‘il faut la nommer’.

La dénomination comme moyen de légitimation peut aussi expliquer la montée depuis les années 60 de la notion politique de francophonie, traitée par C. Prévost-Thomas. Derrière la création d’institutions comme le Conseil francophone de la chanson, il y a un désir d’affirmer non seulement une langue partagée (180. 000 Francophones dans le monde), mais aussi des éléments culturels : ‘une solidarité qui permettrait de partager des valeurs communes’. Bien sûr, le problème que cela pose est de savoir identifier ces valeurs, car les communautés linguistiques concernées sont souvent éloignées géographiquement et culturellement les unes

des autres. C’est toute la question posée par le point d’interrogation figurant dans le sous-titre du colloque et c’est une question que nous n’avons pas suffisamment approfondie, d’autant moins qu’une grande proportion des communications étaient en réalité focalisées sur la France—ironie, puisque nous étions en Belgique. Cette problématique pourrait être poursuivie par la branche à l’avenir, et peut-être à la lumière de nouvelles perspectives ouvertes par les études post-coloniales.

En 1989, à Paris, la confrontation souhaitée entre cultural studies anglophones et recherches francophones sur les musiques populaires, c’est, selon G. Guibert, ‘la guerre de Paris [qui] n’aura pas lieu’. En 2007, à Louvain-la-Neuve, cette ‘guerre’ a bien eu lieu mais il ne s’agissait plus d’une guerre. Ce qui m’a frappé, c’est que les études françaises, plutôt fermées sur elles en 1989, se sont admirablement ouvertes depuis au dialogue international. Le problème, c’est que le monde anglophone n’a guère renvoyé l’ascenseur, bien que les choses commencent à bouger. C’est cette invisibilité des musiques francophones d’Europe au sein des préoccupations dominantes de l’IASPM qu’il faut contester. Cette ambition ne doit pas pour autant signifier l’abandon de la spécificité des approches analytiques francophones. Pas de pensée unique. Le caractère hautement innovateur des cultural studies, de pair avec l’hégémonie mondiale de la langue anglaise, risquent de faire croire à de nouvelles générations de chercheurs francophones qu’il faut obligatoirement passer par là. En effet, il faut passer par là sans doute, mais il est impératif que cela ne revienne pas à un nouveau conformisme. Les études sur les musiques populaires internationales ont besoin des francophones d’Europe, justement parce que les questions posées, les méthodes adoptées par ceux-ci sont ‘exceptionnelles’ : elles ont une autre couleur, une autre histoire, elles proviennent parfois d’une autre vision de la culture et de la société et c’est très bien comme cela.1 Pour qu’il y ait confrontation, synthèse, il faut qu’on soit deux. D’ailleurs, bien que plus institutionnalisés aujourd’hui qu’à leur naissance, les cultural studies en Grande-Bretagne comme aux États-Unis sont loin d’avoir une identité stable et sûre d’elle. Les perspectives que nous avons échangées à Louvain-La-Neuve se doivent donc de s’y frayer une place. La branche francophone d’Europe est maintenant là pour cela.

David Looseley

Université de Leeds, Royaume-Uni

Notes

1. Le groupe international de recherche sur les cultures populaires que j’ai récemment lancé à Leeds (Leeds Popular Cultures Research Group) a justement pour ambition de situer, de‘localiser’ les cultures populaires dans leurs contextes nationaux, culturels, linguistiques, etc.(voir le paragraphe du site intitulé ‘Locating Popular Cultures’). La langue de travail du groupe est l’anglais, mais ses membres sont de diverses nationalités et il rassemble, entre autres, beaucoup de linguistes : francophones, hispanophones, italophones, etc. Pour d’autres renseignements, voir http://www.leeds.ac.uk/smlc/Popularculturesresearchgroup.htm

Annexe 2

insérée le

27 février

2011.

Ce document

osant nommer

"l'impuissance

et la

lâcheté de

l'Union

européenne"

concernant

notamment

les

chrétiens

d'orient,

nous paraît

d'une

importance

capitale

quoiqu'il

n'émane pas

de la

hiérarchie

de l'Eglise

de France ou

de simples

fidèles mais

d'hommes

politiques

relayés par

le quasi

officiel

"France

catholique".

Les

catholiques,

certes bien

affaiblis

s'aperçoivent-ils,

même s'il

est trop

tard

peut-être,

qu'après

avoir été

les

principaux

initiateurs

d'un

appareil

d'Etat dit

"européen"

dès le

traité de

Rome, et

toujours

plus depuis

séparé des

peuples, ils

sont comme

les peuples,

les nations,

les citoyens

de

républiques

qu'ils ont

ainsi

contribué à

désouverainiser,

les

personnae

nullae d'une

machinerie

financière

culturellement

réduite à la

chosification

nihiliste

des êtres

humains

réductibles

à une espèce

biologique

c'est à dire

pré ou

a-symbolique

et donc

offerte aux

manipulations

sans limites

(A Supiot)

d'une

techno-science

financiarisée,

comme

anthropologiquement

(avec le

déni des

sexes et de

l'humanisation

progressive

de

l'embryon),

à la

"débandade

de la

raison"

Il est

évident que

l'éventuelle

prise de

conscience

plus large

d'une telle

réalité dans

les

différentes

sphères de

la nébuleuse

catholique

d'Eglise

(bien

affaiblie)

et/ou de

culture

(toujours

largement

majoritaire),

- qui

supposerait

un

engagement

conséquent

des hommes

politiques

de cette

pétition

d'un jour-,

aurait des

effets

politiques

pertinents

d'une grande

portée. On

s'efforcera

de les

mesurer (

avec les

moyens que

nous avons

mis en œuvre

dans notre

article

"Nicolas et

Ségolène

2007..."-

sur ce site)

lors des

prochaines

échéances

électorales

entraînant

peut-être de

nouvelles

contradictions.

Cette

interrogation

ne signifie

pas que nous

nous

illusionnons

sur l'enjeu

réel de ces

liturgies si

neutralisées

au sein

d'une

"démocratie"

toujours

plus

désubstantialisée

par la

mondialisation

- Guy Bois-

et l'effet

de levier

supplémentaire

qu'y apporte

le consensus

européiste

des deux

partis "de

gouvernement"

majoritaires

de l'ex

gauche et de

la quasi

droite.

_______________

Document

emprunté à

France

CATHOLIQUE

dont, sans

évidemment

partager

toutes les

positions

nous lisons

avec profit

depuis

longtemps la

liste de

diffusion

notamment

pour leur

courageuse

résistance à

l'euthanasie

rampante qui

serait, sous

prétexte de

dolorisme

humaniste

syncrétique,

le triomphe

tardif de la

déshumanisation

hitlérienne

du monde.

Jacky Réault

27 février

2011

Début

du Document

L’Europe et

les libertés

religieuses :

Dominique

SOUCHET

dénonce

l’impuissance

et la

lâcheté de

l’Union

européenne

mardi 1er

février 2011

Dominique

SOUCHET, député

de la Vendée et

initiateur de

l’appel des

parlementaires

en faveur des

chrétiens

d’Orient, se dit

profondément

choqué par la

décision prise

hier par l’Union

européenne de ne

pas condamner

les atteintes à

la liberté

religieuse au

Moyen-Orient.

Alors que la

France, la

Hongrie,

l’Italie et la

Pologne avaient

insisté pour que

les 27 adoptent

une déclaration

sur les

persécutions

antichrétiennes,

notamment en

Egypte et en

Irak, l’Union

européenne a

préféré se

réfugier dans la

neutralité en ne

mentionnant

aucune

communauté

spécifique ni

aucun pays en

particulier.

Ce silence de

l’Union

européenne, qui

constitue un

aveu

d’impuissance et

de lâcheté, ne

peut

qu’encourager

ceux qui

cherchent à

déstabiliser les

communautés

chrétiennes du

Moyen-Orient à

poursuivre leurs

intimidations et

leurs attentats.

La diplomatie ne

consiste pas à

refuser de

nommer les

réalités, mais à

les affronter

avec courage et

intelligence.

Devant la

carence de

l’Union

européenne,

Dominique

SOUCHET et les

230

parlementaires

français qui ont

désormais

rejoint son

appel lancé il y

a quelques

semaines,

invitent le

Président de la

République et le

Ministre des

Affaires

étrangères à se

tourner de

manière

privilégiée vers

les Nations

Unies.

Il appartient

désormais au

Conseil de

sécurité de

rappeler

solennellement

aux Etats que la

protection de

leurs minorités

religieuses et

l’un de leurs

tous premiers

devoirs.

Dominique

SOUCHET

Député du

Mouvement Pour

la France

Membre de la

Commission des

affaires

étrangères de

l’Assemblée

nationale

Conseiller des

affaires

étrangères

La France doit

porter la voix

des chrétiens

d’Orient

par Dominique

Souchet,

député de la

Vendée,

conseiller des

affaires

étrangères

Le cri d’alarme

des chrétiens

d’Orient n’a

jamais été aussi

fort. Les

persécutions et

les attentats

dont ils sont

victimes les

poussent plus

que jamais à

l’exode. Le

risque de

disparition des

communautés

chrétiennes du

Moyen Orient est

donc réel. Nous

ne pouvons

rester inertes

ni indifférents

devant une telle

perspective.

Nous devons

agir, à la fois

à très court

terme et pour

assurer dans la

durée la

sécurité des

chrétiens

d’Orient.

L’horrible

attentat de

masse

d’Alexandrie est

venu illustrer

dramatiquement

les craintes que

nous exprimions

juste avant

Noël. Cet

attentat

confirme que

nous sommes en

présence d’une